※こちらの記事は、和服ベースの服装(洋物MIX:和風80%以上、超洋物MIX:和風60%以上)に役立つ知識です。

男の和服着物ファンの方に人気の袴を特集していきます。

時代劇(戦国系、侍ゲーム系)などで和風に興味を持ったあなたは、袴(はかま)にも憧れをもっていますよね?

特に袴(はかま)は「男の和服着物の醍醐味」です。

和風コーディネートの幅が広がりますので、ぜひ身に着けてみましょう。

結論

・袴を取り入れると、ドレス感がコントロール出来ます。

・シーンに合わせて使い分けると、着物ライフがより楽しくなります。

・普段の袴の活用でより便利になります。

・袴の付け方をマスターしましょう。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

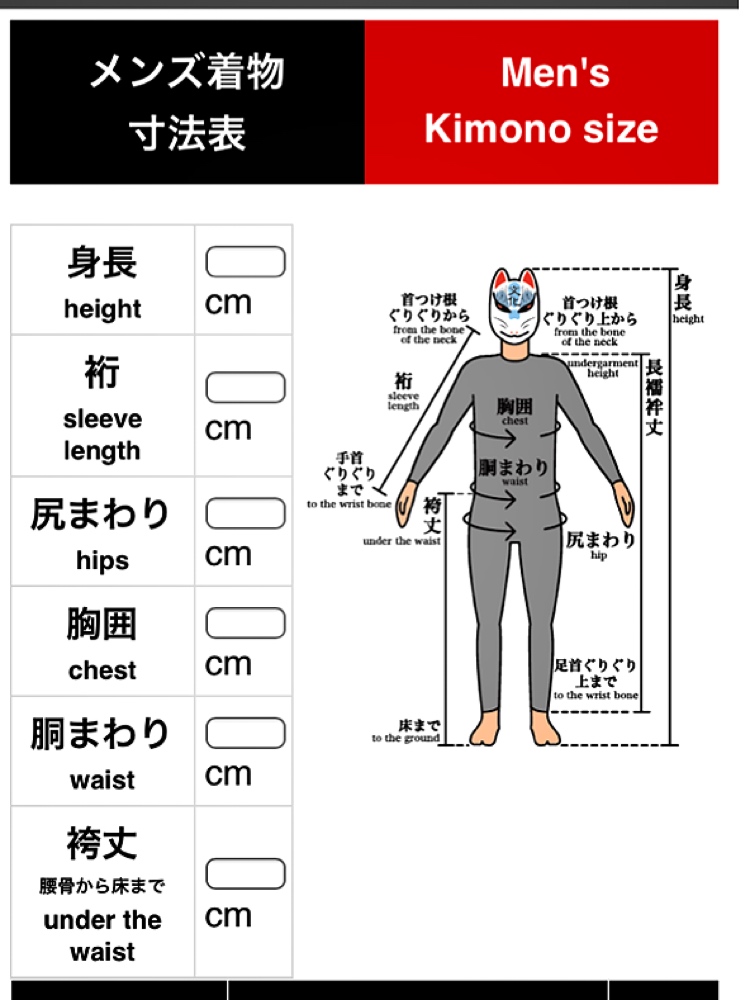

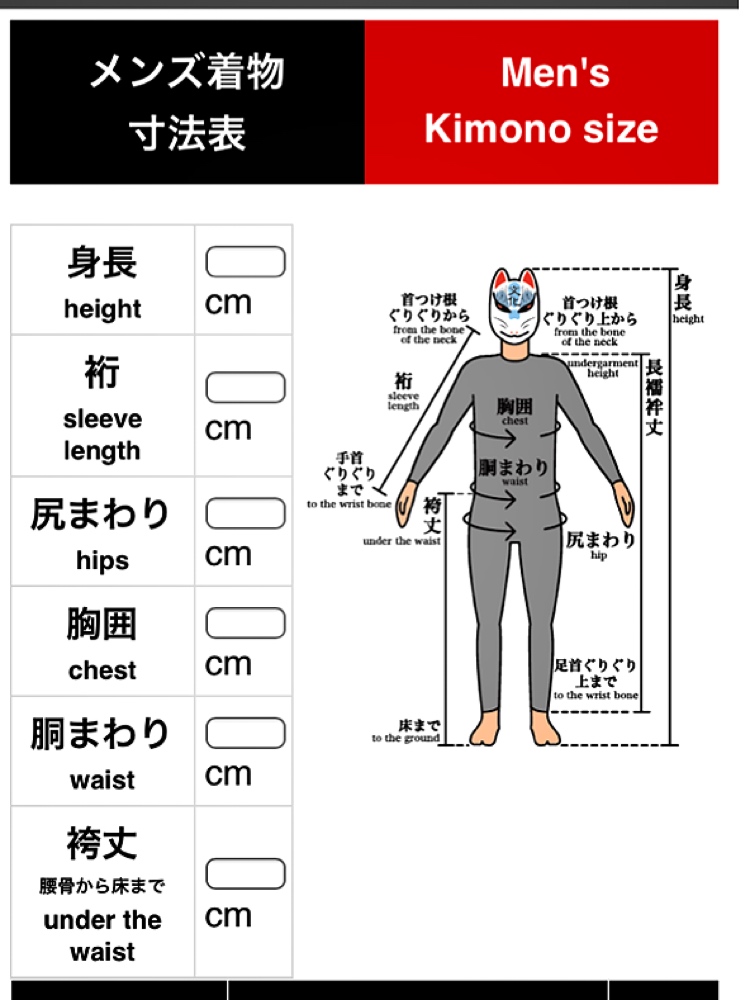

【メンズ着物寸法表(自動計算式)】

下をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)

身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。よろしければお使いください。

↓↓↓

↑↑↑

上をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)

身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。

※注意

こちらの寸法はあくまで参考数値です。

正確にはお店の方にお尋ね下さい。

1. 袴(はかま)の種類

大きく分けると2つです。

馬乗り袴(うまのりばかま)

木綿の袴(はかま)です。大正時代の学生風。

・二股に割れており、それぞれ足を入れる事が出来ます。

馬に乗りやすいよう設計されています。

一般的に侍スタイルで使うのはこちらです。

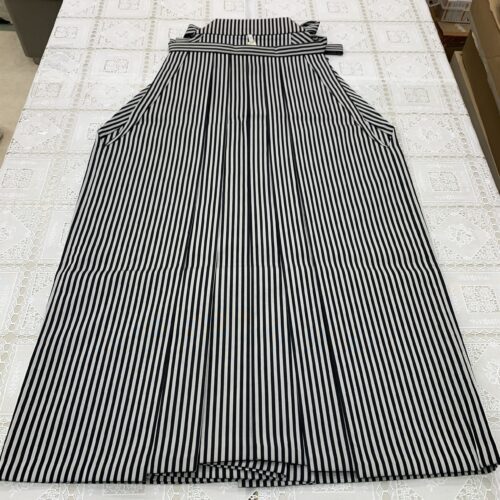

行灯袴(あんどんばかま)

御召地(おめし→光沢のあるドレッシーな生地)の袴(はかま)です。大正時代の女学生風。

t

・股がなく、筒状になっており女学生用に考案されました。

足を入れるパンツ風ではなく、ほぼスカート状です。

今は男性用のモノもあります。

格と用途

4つに分かれます

1.礼装用

平袴(ひらばかま)で紋付に使う袴(はかま)で、生地は精好仙台平(せいごうせんだいひら)の縞模様です

2.舞踏用(ぶとうよう)

舞台用(芸能)の袴(はかま)です。

柄が派手で

相引(あいびき→袴の横、裾から脇明き止まりまでの長さ)部分が短くなっているのが特徴です。

3.お洒落用

形は礼装用と変わらず(平袴)素材が御召(おめし→表面に凹凸があり光沢感もある上品な生地)や紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)系です。

4.普段着用

野袴(のばかま)と呼ばれるカジュアル袴(普段用)です。

例

軽衫(かるさん)

↑上の野袴は軽衫(かるさん)のデザインです。

武道袴(ぶどうばかま)

形

平袴(ひらばかま)

現在の裾が広がった形状の袴(はかま)。主に礼装・略礼装系です。

袴(はかま)は専用の生地で、密度が高く地厚です。

素材によってフォーマル度が変わります。(例えこの形状でも、木綿の物はカジュアルです)

※同じ平袴(ひらばかま)の仲間でも舞踏用の物は相引(裾から脇明き止まりまでの長さ)部分が短く、微妙に形が変わっています。

野袴(のばかま)

主に普段使い系です。

形は太いズボン状で動きやすく快適です。

素材は木綿などが多いようです。

最近は工夫されていて

チャックやポケットなどが付いている物も販売されています。

裁着袴(たっつけばかま)

(伊賀流忍者博物館 様より引用:

お相撲の土俵で掃除している人が着用しています。

足首が脚絆(きゃはん→足のスネを保護する布)でキュッとすぼまっています。

非常に動きやすいです。

江戸時代には伊賀忍者が着用したことから

通称、伊賀袴(いがばかま)です。

軽衫(かるさん)

イメージでは水戸黄門のような感じです。

裁着袴(たっつけばかま)ほど絞っていませんので

比較的現在の「ズボン」に近い印象です。

素材

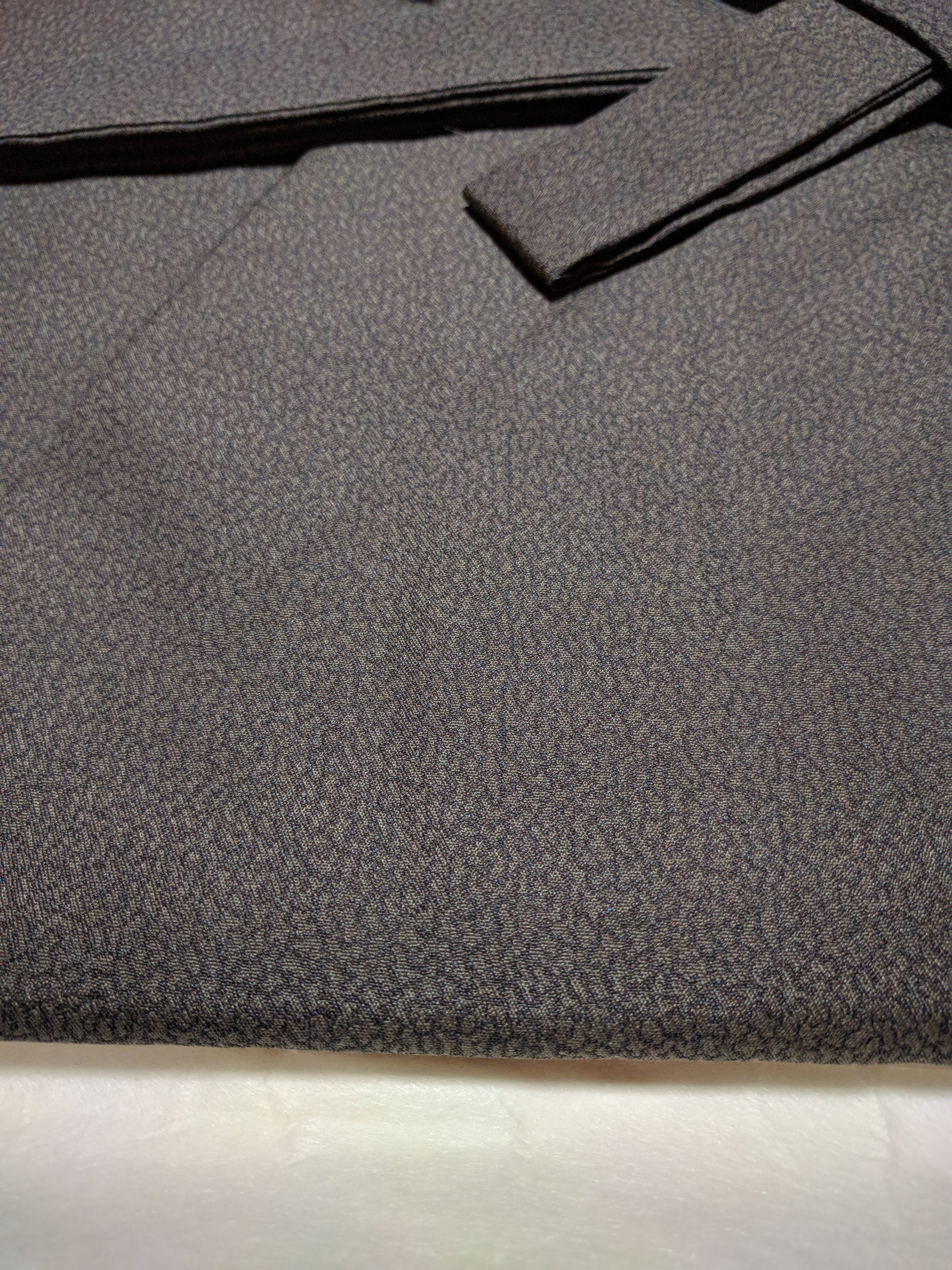

フォーマル度高

精好仙台平(せいごうせんだいひら)

・仙台で生産される袴地です。↑今回は仙台平風の物になります。

⇧

御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)

・お茶席などでも使いやすい、略礼装向けです。

⇧

紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)

(男着物.com様より引用:https://www.kimonosugata.info/sakuseirei_hakama.html)

・お洒落用で、ジーンズのような感覚です。

観劇や食事会などにも使えます。

特に無地の紬地はあると便利です。

木綿

・作業着として実用的な素材です。

フォーマル度低

色柄

フォーマル度高

グレーの縞模様

⇧

色無地(色は自由)

⇧

縞以外の柄

フォーマル度低

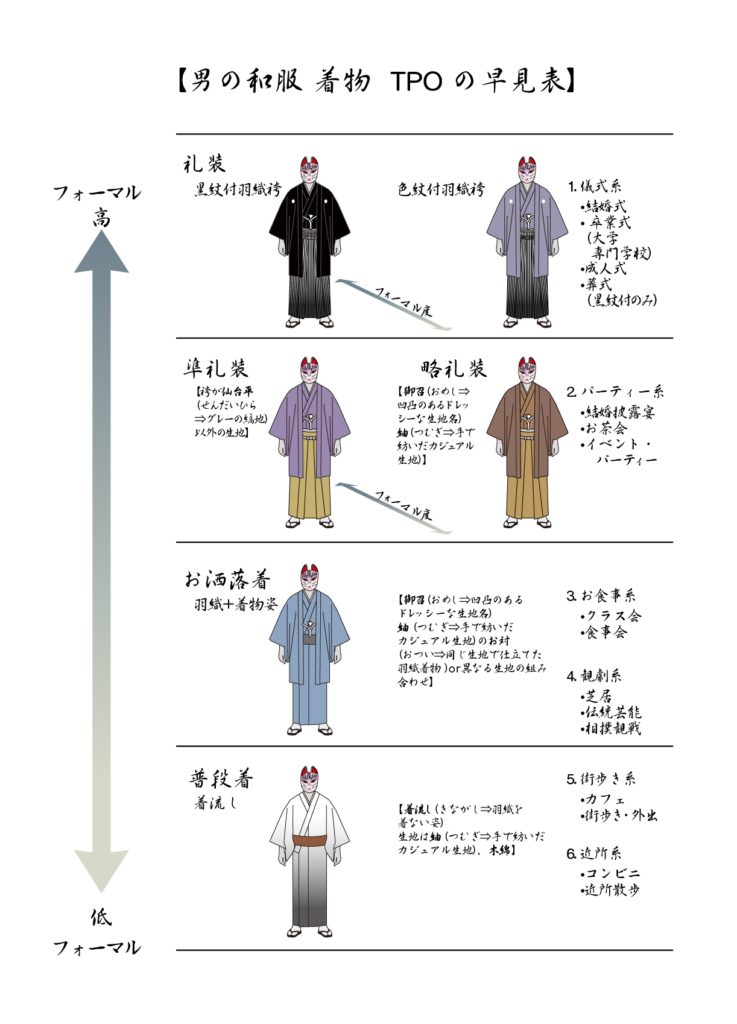

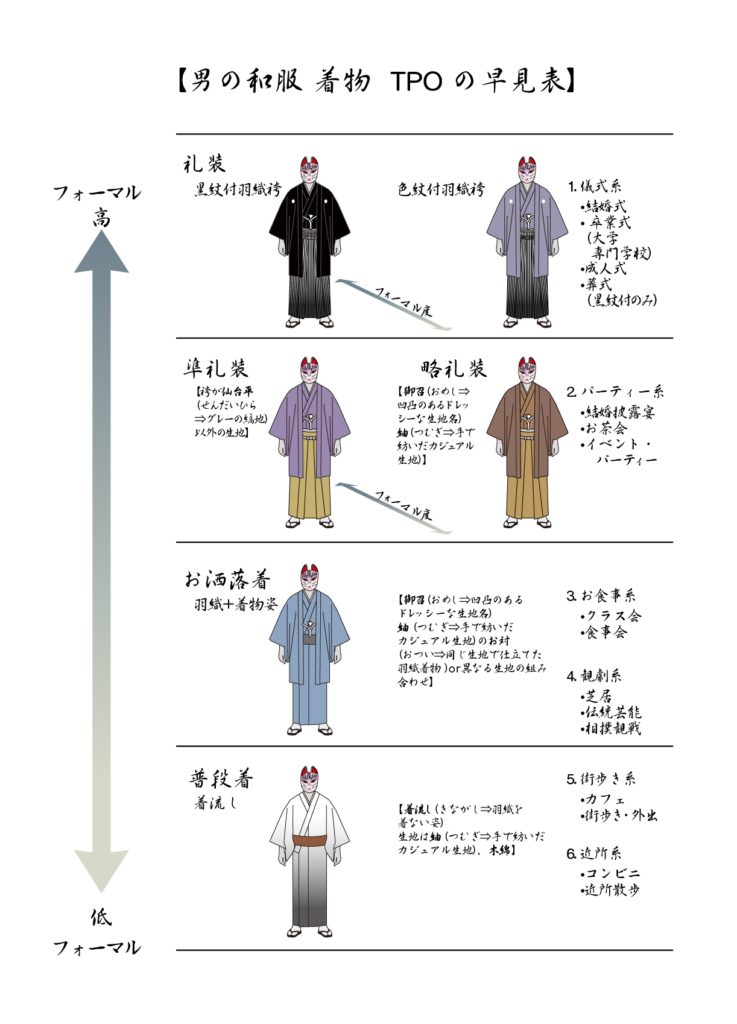

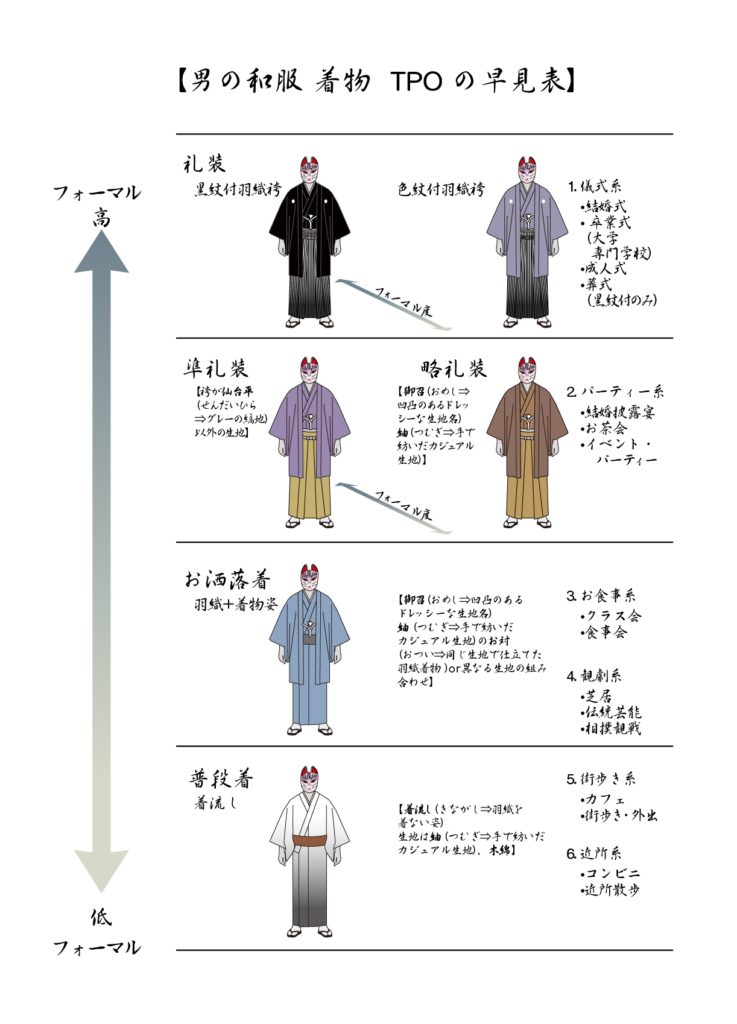

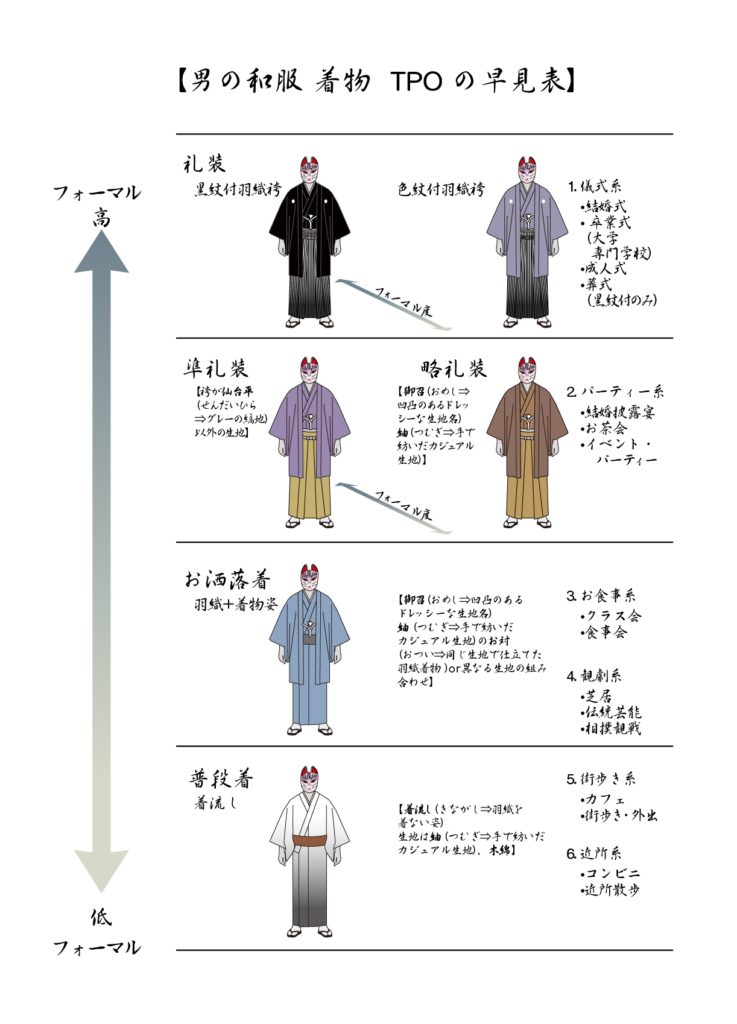

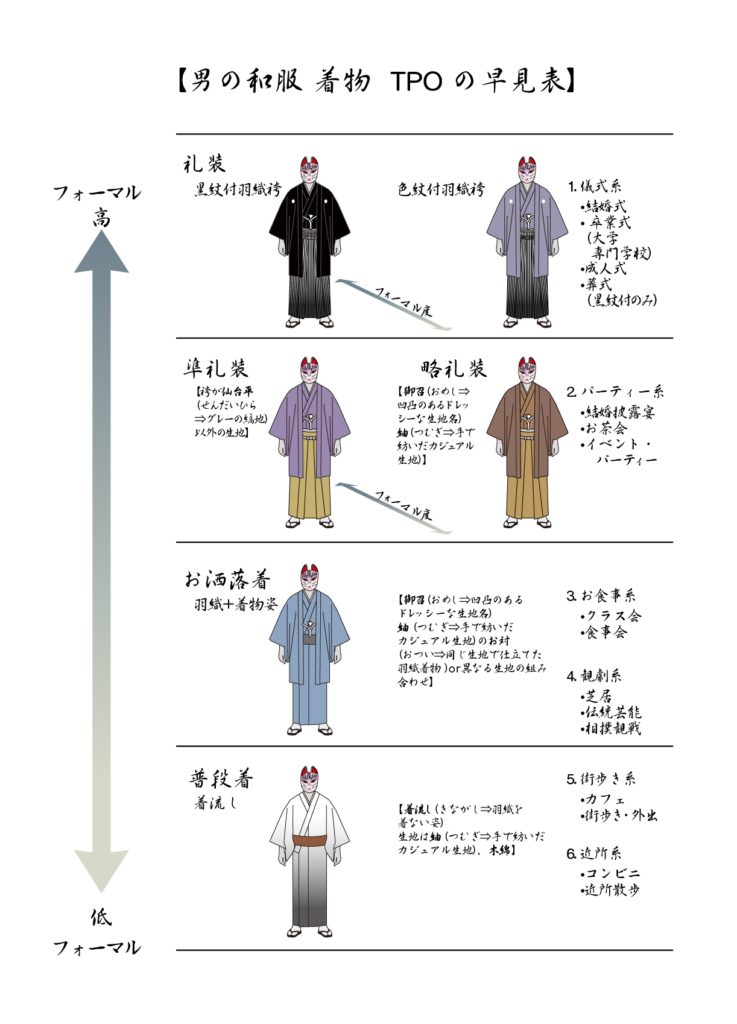

2.合わせ方

用途

礼装

長着

黒紋付き・色紋付きに

袴の種類

精好仙台平(せいごうせんだいひら)のグレーの縞模様

↑都合上、仙台平ではなく化繊の袴となります。

用途

略礼装

長着

色紋付きに

袴の種類

御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)の無地袴

用途

お洒落用

長着

御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)、

紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)の羽織+長着(ながぎ→着物の事)

袴の種類

御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)、紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)の無地袴(縞も可)

同系色・トーンを合わせて

用途

普段着用

長着

紬、木綿の長着(ながぎ→着物の事)

袴の種類

紬(つむぎ→手で紡いだ糸で作るカジュアル生地)、木綿地の袴(はかま)

色合わせは自由

関連記事>>【男の和服着物の種類と格の見分け方】図解で解説!6つのシーン

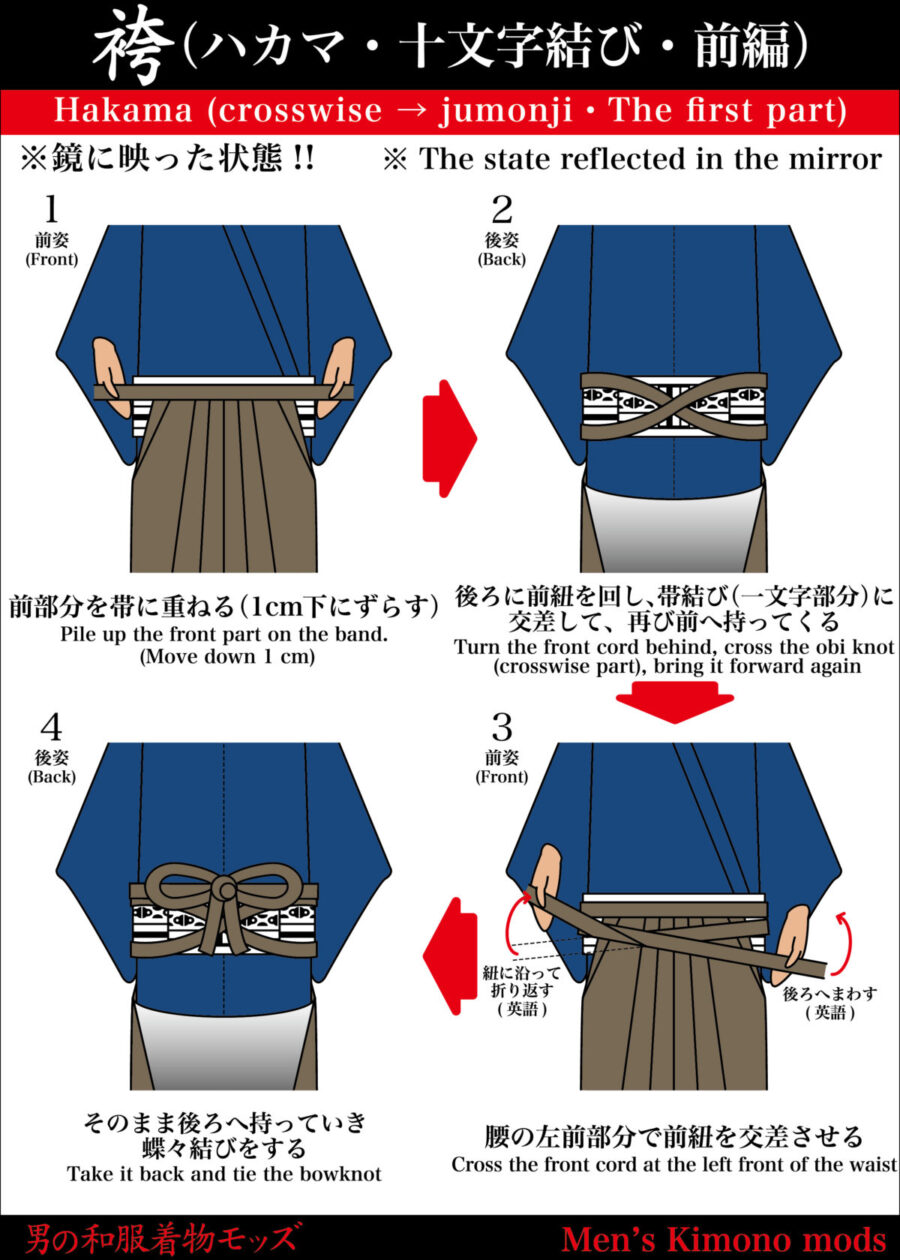

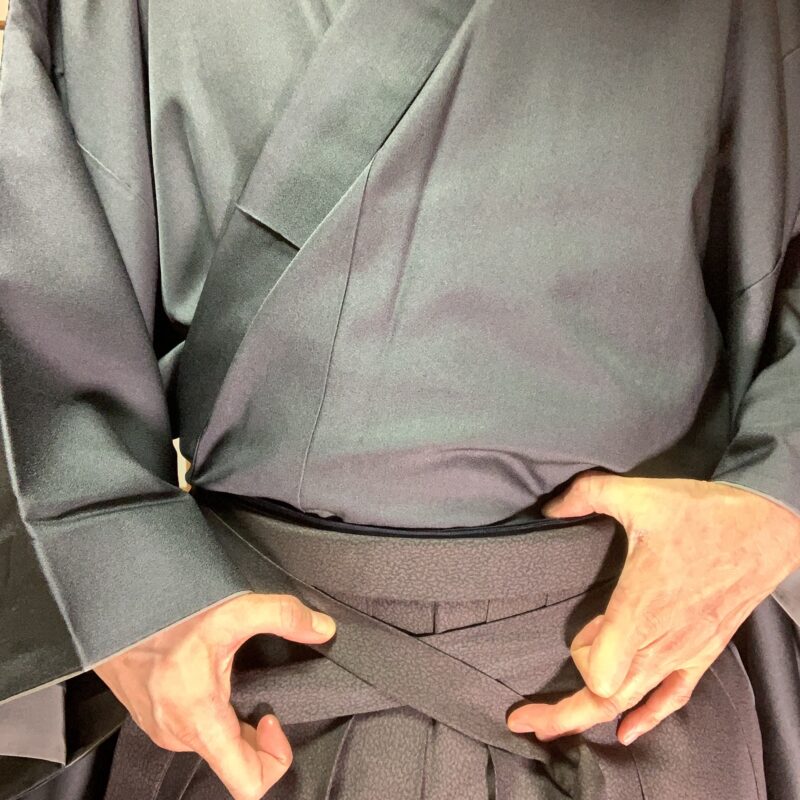

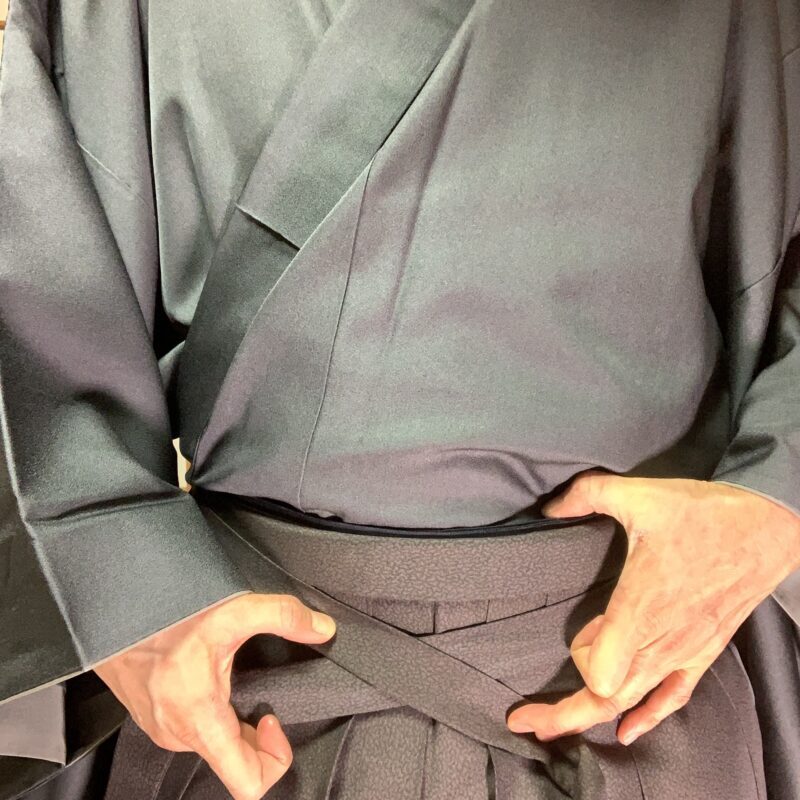

3.袴の付け方

紐の結び手前までは皆同じです。

袴の付け方(前半)

長着(ながぎ)を着て帯を一文字(いちもんじ→一の字に結ぶ事)に結んでおきます

⇩

長着の裾端を持って、後の帯に端折って折り込みます

⇩

端折った周辺をキレイにたたみます

袴に足を入れられるように開いておきます

※男性用として殆ど馬乗り袴(うまのりばかま→ズボン型)が主流ですが、今回は行灯袴(あんどんばかま→スカート型)になっております。

⇩

前紐をあてます

⇩

前紐を後の帯結びに交差するようにしめる

⇩

紐を右脇で交差させます

⇩

下側の紐を折り返します

⇩

折り返した紐は前の紐と重ねます

⇩

後で紐を結びます

⇩

袴の腰にあるヘラを帯に差し込みます

⇩

腰板(こしいた)をしっかり腰に密着させます

⇩

後ろ紐を前に持って行きます

⇩

前で後ろ紐を結びます

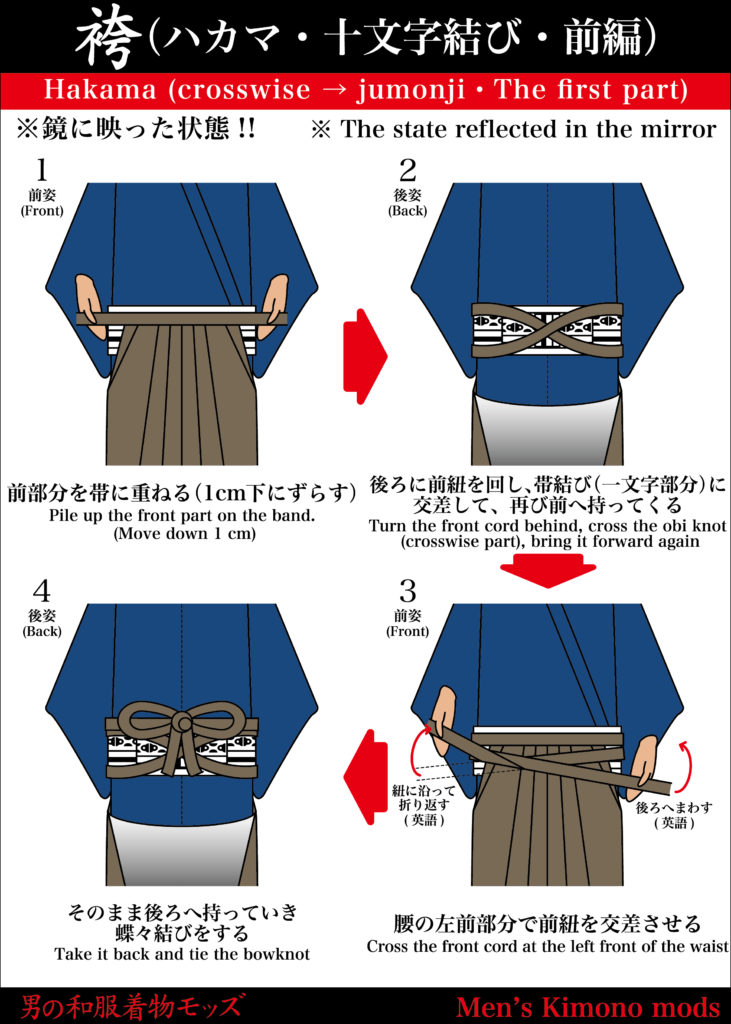

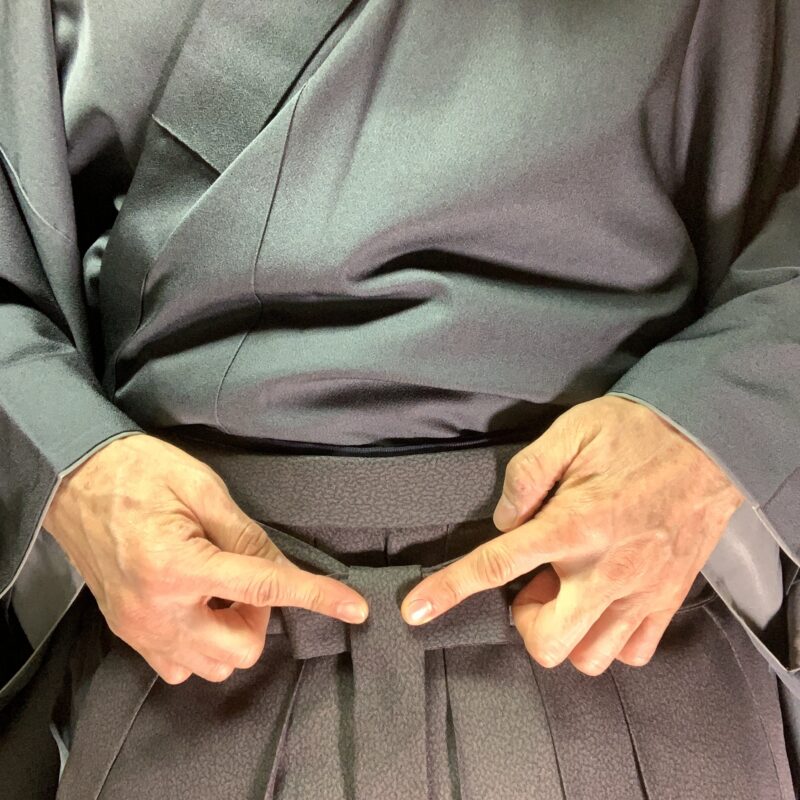

袴の付け方(後半)

横十文字結び

・一般的な結び方です。礼装に結びます。

左右の紐を重ねます(右紐が上)

⇩

このまま前紐の下に入れ込みます(今回は上から入れてます)

⇩

重ねた下側を真上に上げて、巻き付けていきます

⇩

もう一方の紐を7~8cm幅に折りたたみます

⇩

たたんだ紐を正面中央に置きます

⇩

下からたたんだ部分を巻き付けるようにします

⇩

巻き付けている紐の残りが20cm位になったら、横十字の形にします

上と下それぞれ2~3cm出るようにします

横一文字結び

・変形型です。普段でも改まった時でも大丈夫です。(お茶などでも使われます)

帯結び前までは、横十文字(よこじゅうもんじ)の方法と同じです。

下の紐を畳んだ紐の中央にどんどんまいていきます。

⇩

下に余った紐を横に持ち上げて、袴の前紐の下に重ね始末します。

⇩

一文字になった結びが左右対称に整えて完成です。

結び切り(駒結び)

・簡易型です。野袴(のばかま)などには良いと思います。

後紐の左右を前で交差させます

⇩

左紐をからげ、下から引き揚げます

⇩

右の紐を上から下へおろします

⇩

おろした右の紐を袴紐の下から上に通します

⇩

紐を全部上にひきあげます

⇩

上下の紐を交差させて結びます

⇩

紐を左右に引き結び切ります

⇩

余った紐の残りは両脇の紐にからげて隠します

袴の畳み方

関連記事>>【男の和服着物の簡単な畳み方】時間ない方必見!プロ御用達の2種類

【メンズ着物寸法表(自動計算式)】

下をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)

身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。よろしければお使いください。

↓↓↓

↑↑↑

上をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)

身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。

4.ポイント

結論

・袴を取り入れると、ドレス感がコントロール出来ます。

・シーンに合わせて使い分けると、着物ライフがより楽しくなります。

・普段のの袴の活用でより便利になります。

・袴の付け方をマスターしましょう。

以上、男の和服着物の袴(はかま)でした。

袴(はかま)と言うと、礼装系を思い描いてしまいがちですが

意外と普段からお召しになる方も多く、動きやすいと言います。

洋服で言う所のズボンなので、取り入れやすいかもしれないですね。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】