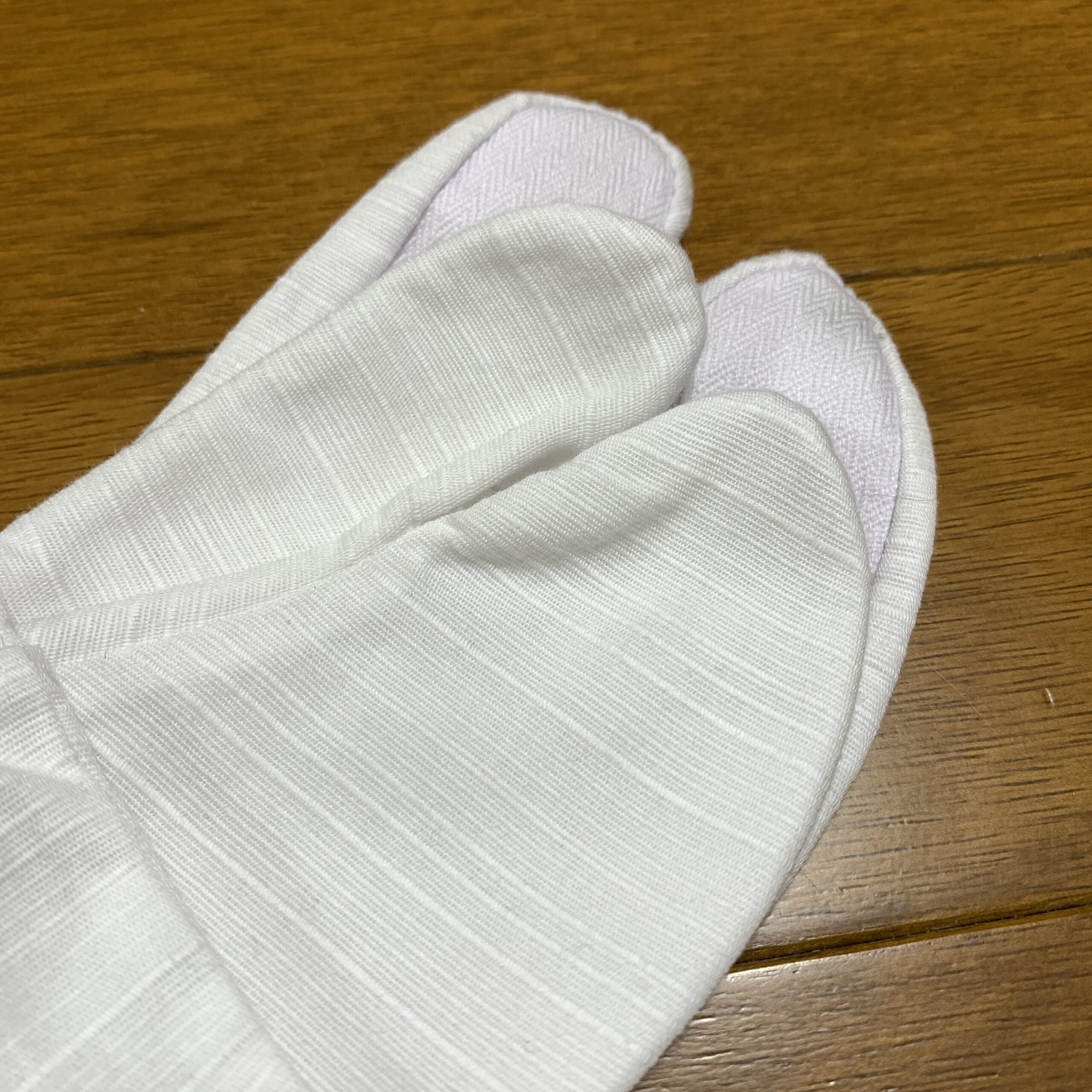

足袋(たび→和装靴下)は和装で唯一、曲線裁断のアイテムです。

足にピタッとあった物が格好良く見えます。

今回は和装姿を決める足袋(たび→和装靴下)について、既製品から誂え(オーダー)まで考えてみたいと思います。

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

要点だけであれば、3.ポイントをご覧下さい

目次

1.足袋の歴史・種類・履き方

歴史

一般的に足袋を履くようになったのは、はっきりしませんが奈良時代には存在していたと言われます。

平安時代当時の「シトウズ」と呼ばれる靴のようなものが変化したのではないかと言われています。

元々「シトウズ」には指の割れ目はないですが、{足袋(たび→和装靴下)は}履物を履きやすくする為にまた割にしたのではないかとの事。

当時は革製でした。

今でも束帯(そくたい→皇室で今も最高礼装となる服)、十二単(じゅうにひとえ→12枚重ね着する女性の礼装)など装束に用いられています。

室町時代には、武士の間でも革足袋(たび→和装靴下)が普及し、男性は白の革足袋(たび→和装靴下)を履いていました。

江戸時代になると初期は中国やシャム(今のタイ)から革を輸入し、革足袋(たび→和装靴下)を作っていました。

途中から木綿素材が足袋の素材として使われるようになります。

当時の足袋は革足袋も含め長靴のように筒が長かったです。

江戸時代中期から今の形(短い筒状)に近いものになり、の留め金(コハゼ)が出現し、庶民の間でもファッションとして用いられるようになりました。

現在の足袋と同じものは明治時代から戦前までに完成しました。

種類

足袋のジャンル

↓↓↓

通常足袋

白足袋(しろたび)

スタンダード。礼装の時は必須。普段でも使えるオールマイティー。最初はコレ。

紺足袋(こんたび)

男の定番。基本カジュアル用。白の次はコレ。

色足袋(いろたび)

カジュアル専用。慣れてきたらコレ。コーディネートに変化をつけたい時。

柄足袋(がらたび)

上級者向け。カジュアル専用。以外に難しいが挑戦したい。

特殊足袋

↓↓↓

紐足袋(ひもたび)

紐で固定する昔の定番。コハゼ(金具)ができる前はこの形式だった。

変わり足袋(かわりたび)

現代のデザインされた足袋。極端に短かったり、指だしタイプもある。

↓↓↓

足袋ソックス(たびそっくす)

ゴム式のお気楽足袋。足袋の形をした靴下。

季節足袋(きせつたび)

夏専用や冬専用の足袋。麻素材や、ネルやビロード(起毛)素材。

番外編

足袋シューズ(たびしゅーず)

地下足袋をデザインソースにスニーカーまで作られています。

洋風テイストを入れたいなら〇。

役者用の黄色足袋

(歌舞伎美人 かぶきびと様より引用:https://www.kabuki-bito.jp/special/stage/tepco-ippin/post-ippin-31/2/)

歌舞伎役者さんが付ける特殊な足袋です。

販売もされてます。

形状

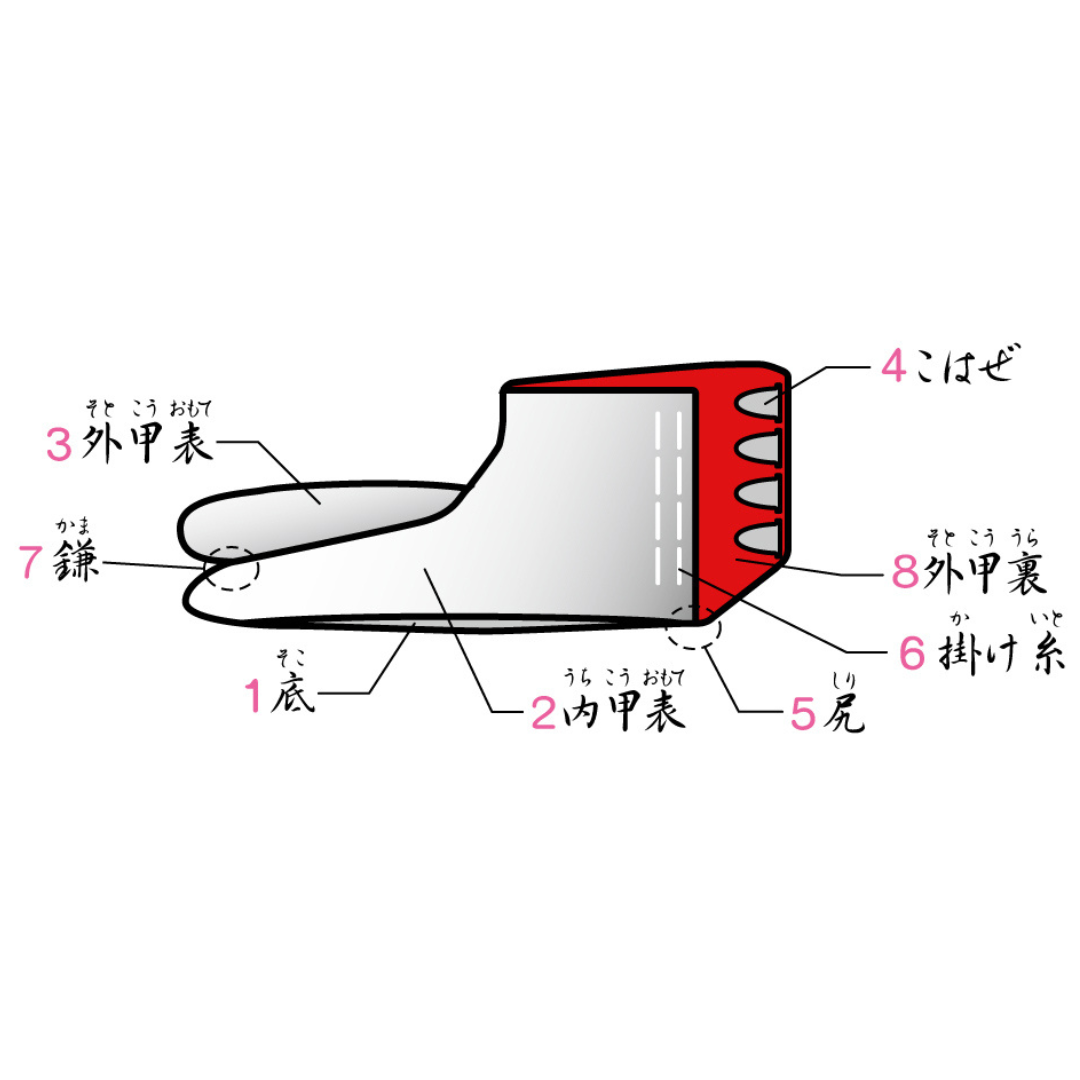

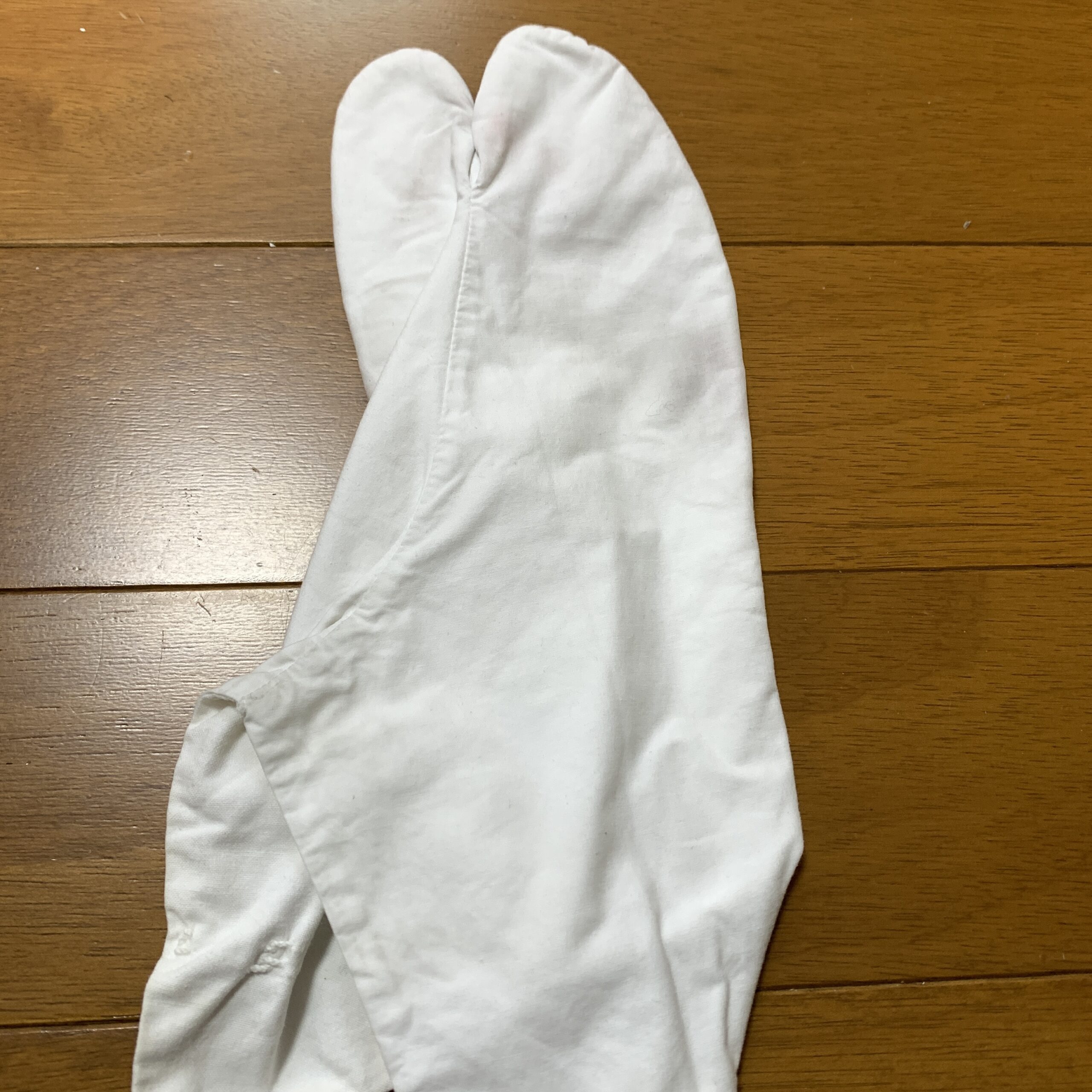

こはぜと掛け糸

図で言うと4.こはぜと6.掛け糸です。

足袋を留める為の金具の事です。

足首の内側にあり、掛け糸にかけて使います。

掛け糸は2本あり、こはぜを糸2本同時にかけます。

寸法を調整する為、1本づつかける事はないようです。

この枚数により、足袋の高さが微妙に変わります。

普通、店で販売されるものは4枚か5枚。

4枚こはぜ

スタンダードです。

基本はコレを選びましょう。

5枚こはぜ

(福助足袋様より引用:https://fukuske-tabi.com/select.html)

素肌がより隠れるので、フォーマル度が上がると言われたりします。

正座がしにくくなるので4枚で良いと思います。

表(おもて)

図で言うと3.外甲表(そとこうおもて)、2.内甲表(うちこうおもて)です。

親指と人差し指との間を境に左右のパーツに分かれています。

顔のような部分でココがシワ無くスッキリしているとカッコイイです。

足の甲と人差し指の長さが関係してきます。

裏(うら)

図で言うと8.外甲裏(そとこううら)等です。

足袋の裏側で、足の甲が直接触れる場所になります。

底

内底(うちぞこ)

足の裏が当たる所です。

通年用は晒(さらし)素材で、冬用はここがネル素材(起毛)になっているものもあります。

外底(そとぞこ)

ほぼ白地で、滑りにくくなるような織り方をしています。

・雲斎底(うんさいぞこ)

斜めの綾織りです。一般的な底生地。

・杉底(すぎぞこ→杉綾織りのこと)

Wに見える織り方の杉綾織です。こちらも一般的です。

・石底(いしぞこ)

かなり丈夫でボコボコした質感の織り方です。

触ったらすぐわかる石畳の様な感じです。珍しいです。

素材

一般的に白のイメージですが、実は男性の場合フォーマル度が高く、普段は紺・黒の足袋を履きがちです。(今は白足袋の普段使いも一般的になっています。)

素材は綿が一般的。

その中でも「綿キャラコ」と言う素材が1番上質だと言われています。

その他、ブロード、繻子なども市販されています。

基本年中綿でOKですが、夏に麻素材を履くこともあります。(涼しい)

冬は底がネル素材(起毛した綿)になったものも販売されていて暖かいです。

(福助足袋様より引用:https://fukuske-tabi.com/select.html)

※注意

ネル素材は洗うとかなり縮みます。

木綿

足袋の大部分を占めます。

織り方として「綿キャラコ」という

市販されているもので初心者さんに分かりにくいのは白足袋で数種類素材別で販売されている所だと思います。

・綿キャラコ

相場:3,500円位

このキメの細かさが1番良いとされます。

・繻子織(朱子織り:しゅすおり)

(福助足袋様より引用:https://www.fukuske.com/c/0000000123/0000000132/11-3293-02)

相場:3,500円位

縦糸と横糸の浮きが最小限で光沢が強いのが特徴です。

男の和服着物用の黒足袋に使われます。

一説によると関西で人気だったそうですが、いまは好みで使います。

・ブロード

(きねや足袋様より引用:https://kineyatabi.co.jp/page-62/page-584/page-1888/page-1755/)

相場:1,500円位

洋服のフォーマルシャツでもお馴染みで、お値打ち品が多いです。

つるつるした生地の表面見るとなんとなく見分けができます。

ポリエステル

(福助足袋様より引用:https://www.fukuske.com/c/0000000123/0000000133/0000000144/11-3210-02)

相場:2,000円位

お手入れが簡単なので毎日使う方に。

麻

(福助足袋様より引用:https://www.fukuske.com/c/0000000123/0000000133/0000000144/11-3066-01)

相場:4,000円位

夏用に使われる涼しい素材。

上級者向け。

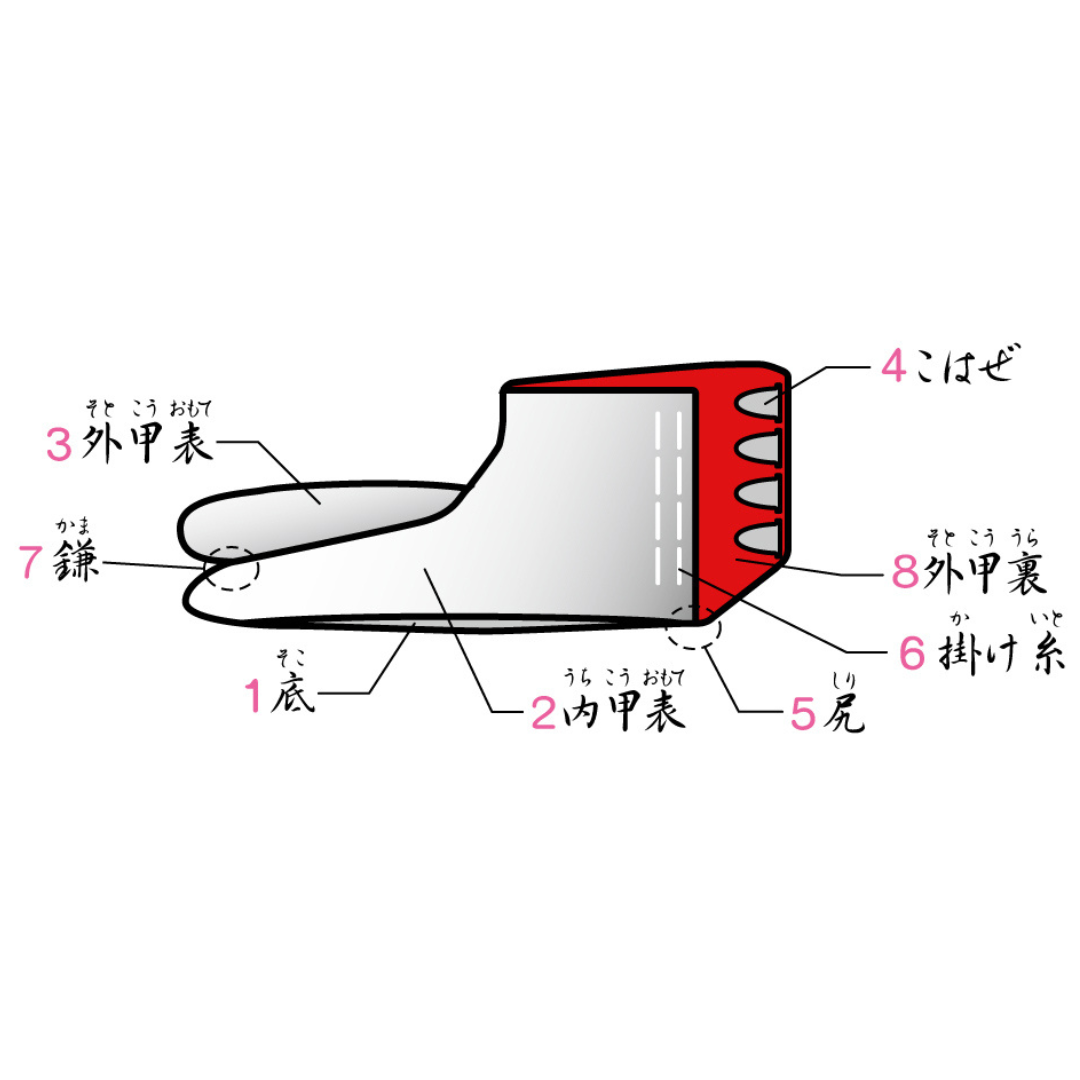

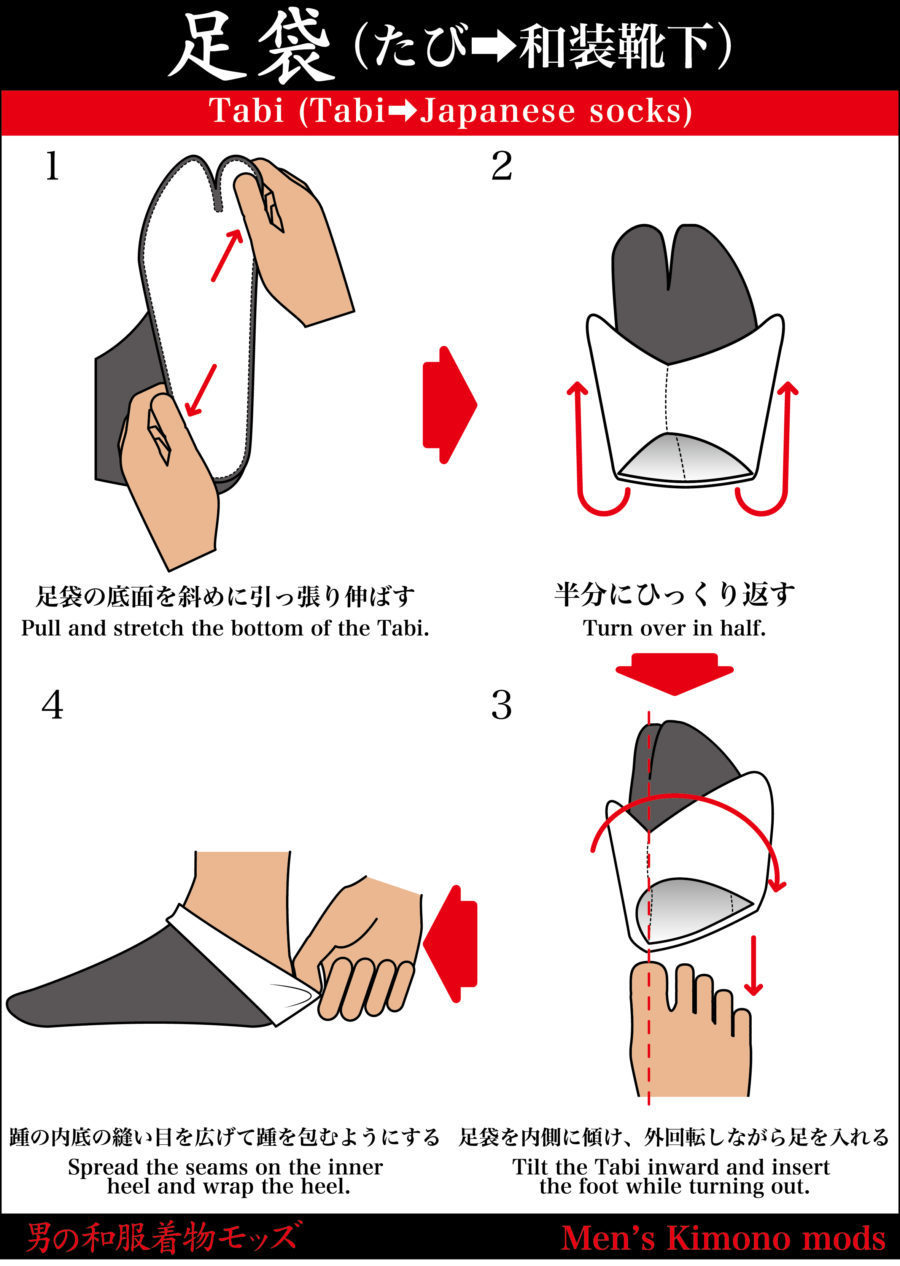

正しい履き方

実は足袋にも正しい履き方があります。

ポイント

1.半分まで足袋をひっくり返します。

2.指先を足袋に入れる際、少し傾けて半回転しながら入れます。

3.最後まで指先を足袋に入れ終えたら、折り返している部分を戻します。

4.足袋のかかと底部分(尻周辺)を、しっかり足のかかと下に入れ込みます。(←コレ大事)

TPO

礼装

白足袋(キャラコ、ブロード、ポリもOK)

礼装は白以外無いです。

勿論、普段からも履けます。

清潔感があり人気です。

カジュアル

白OR紺足袋(キャラコ、ブロード、繻子織、ポリ、麻もOK)

男物に限った事ですが、(昔は)普段用に紺足袋を履きます。

女性はあまりこの事を知りません。

汚れが目立ちにくい事が理由かと思われるが、洗濯すると色落ちして白っぽくなるので、余り利点とは言えない気がします。

今は白足袋で良いと思います。

色足袋(いろたび)・柄足袋(がらたび)

最近は足袋をファッションアクセントにしたい方が多く、様々なものが普及しています。

昭和によく見られる小さな柄物は、今でもトンボ柄などでよく見かけます。

比較的難しいですが、上手くいくとお洒落の幅が広がります。

選び方

1.型の展開

まず足の幅や甲の高さに応じて型を選びます。

通常、足袋に男性用・女性用の形の違いはなく、サイズの大きさぐらいです。

たいてい既製品では、「細身」、「普通」、「広身」の3パターンはあります。

中には5パターンも用意している事がありますが、「普通」以外は25cm位までしかサイズ展開していなかったりしますので注意が必要です。(メーカーに寄ります。)

通常お取り寄せで1週間ほどかかります。

2.寸法展開

次にいつも履く靴のサイズと同じサイズを選びます。

(靴のサイズから0.5cm引い寸法が良いという意見もありますが、洗うと縮んで丁度よくなります。)

既製品では0.5cm刻みで売っています。

3.サンプル試着

(千歳屋店主ブログ様より引用:http://kimono.chitoseya.com/?eid=1024547)

たいていサンプルが用意されているので試着してみます。

この時、座ったままではなく歩いてみます。

履物を履くとわかりやすいです。

通常洗って縮む事を想定してますので、この段階では少し緩い感じです。

よくある不具合

靴と同じで、足の形が起因でおこります。

主な原因

足の甲が高い

指が長い

横幅が長い

左右差がある

主な対処法

↓↓↓

・足の人差し指が長く、足袋の中で苦しい

応急処置:既製品の3パターンを試す(1サイズ上げて、細身を選ぶ)

・他は問題ないのに、親指と人差し指の間(股)が痛い

応急処置:既製品の3パターンを試す(1サイズ上げて、細身を選ぶ)

・足の長さに合わせると、足の甲がぶかぶか

応急処置:既製品の3パターンを試す(サイズはそのままで、細身を選ぶ)

・足の長さに合わせると、足の甲がきつい

応急処置:既製品の3パターンを試す(サイズはそのままで、ゆったり身を選ぶ)

・足首(太くて)のコハゼ(金具)が閉まらない

応急処置:既製品の3パターンを試す(サイズはそのままで、ゆったり身を選ぶ)か、上段1~2つ目のコハゼを外したままにする。

相場

3千円前後が多く、靴下を想定すると意外に高いです。

3パターン型違いは値段変わりません。

結論

結婚式等で一回しか使わない時は、キャラコ風は少し高いので既製品のポリ足袋が良いです。

初心者さんは裏着物から始め靴下、足袋ソックス等で代用。

慣れてきたら足袋の既製品に挑戦します。

その時不具合(指がきつい、指の股が痛い、ぶかぶか、)がでたら、以下のパターンを試します。

誂えるまでもない時は

↓

福助足袋さんの3パターン型を試す。

↓

それでも不具合がある時は

↓

誂え(あつらえ→オーダー)に挑戦

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

2.誂え方(あつらえかた)

あまり今は一般的ではない誂え方(あつらえかた)の流れを示していきます。

全国でもお店がかなり少ないです。

店を調べる

kaboompics / Pixabay

今はインターネットで調べることが出来ます。

以前は(HPがないお店が多いためか)、ネットでも見つけにくかったです。

システムはHPに書いてあることが多く参考にします。

オーダーは、パターンオーダー(イージーオーダー)と完全オーダーの2つがあります。

↓↓↓

パターンオーダー

はどこか一か所、寸法調整が出来る事が多いです。

メリット

料金が比較的安く、手間も少ない

デメリット

足の形状差が大きい場合対応しにくい

完全オーダー

は足を直接測り、型紙を作り、ぴったりにしていきます。

メリット

完璧を追求できる

デメリット

費用と手間がかかり、納期も伸びがち

種類

一般にオーダーは数枚単位から発注が可能で店によります。(5~7枚位)

その中で色は(大抵)紺と白のどちらかを選べます。(5枚中、3枚白・2枚紺も可能。店によっては柄物もOK。)

パターンも完全オーダーも型紙を残しておき、2回目以降はお値打ちになる事が多いです。

予定日に伺う

時間と目的を合わせ来店します。

時間はおよそ1時間から1時間半。

記入

具体例

カウンセリングシートがあり、記入したものを確認してくれる事が多いです。

この時どんな用途で使うのか、予算等を決めます。

採寸

完全オーダー

参考例

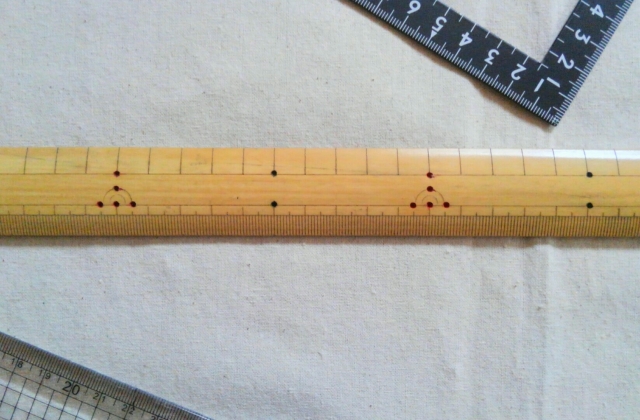

裸足で専用の器具で測ります。

この時、足の左右差が大きい場合、型を2つ作らねばいけません。

具体的には、紙の上に足を載せ、

専用の鉛筆?的な物でラインをなぞっていきます。

足の甲の高さも特殊な方法で測ります。

ただし靴もそうだが、足は座っている時と立っている時とで微妙に変化するので、中々上手くはいかない。

色の配分(紺何枚白何枚)を選びます。

最後に正しい履き方教わります。

(足袋の履き方が間違っていると、オーダーの意味も余りないので)

その後、自宅に足袋のサンプルが送られてきます。(1か月位)

実際に洗ってから履いて感触を確かめます。

不具合があれば電話等で伝え、またサンプルを待ちます。

上手くいけば次回生産に入ります。

通常完成まで半年~1年。

価格:48000円。

納期:約一年。

※注意

因みに足袋はアイロン不要。(既製の場合はしてもOK)

シワは足の体温で勝手に伸びてくれます。

パターンオーダー(イージーオーダー)

(たちばな様より引用:https://www.tachibana-group.co.jp/7649/)

参考例

何足も寸法の違った(横幅、長さ等)サンプルがあり、まずお店の方の前でそのサンプル足袋を履き比べします。

(シワが伸びるぐらいタイトに履く)

指部分の長さ等、長く短く調整出来ます。(パターンオーダーの場合、足を直接測るのではなく、サンプルを使って最適な寸法を探していく作業に近いです。)

上手くいけばそのサイズ感でサンプルを作ってもらい、自宅に送られてきます。(1か月位)

完全オーダーと同じくサンプルを洗ってから履き、感触を確かめます。

その結果を電話でお店に伝え、(サンプルと共に届いた)往復はがきに要望を書き送ります。

繰り返し改善したものが上手くいけば、次回から生産開始します。

約2~3ヶ月で完成です。

価格:28000円位

納期:2ヶ月

主なお店

お誂え(おあつらえ→オーダー)

東京

銀座むさしや足袋店さん

(MUJI無印良品様より引用:https://www.muji.com/jp/ja/shop/046604/articles/events-and-areainfo/areainfo/625481)

銀座の名店です。

ある雑誌の連載で、有名女優さんがセミオーダーを誂えたことでも有名です。

↓↓↓

https://dry-goods-store-80.business.site/

向島 めうがやさん

(すみだマガジン様より引用:https://sumimaga.com/cate-factory/891)

墨田区の江戸前名店です。150年以上の歴史があります。

完全フルオーダー、イージーオーダー(パターンオーダー)どちらにも対応とのこと。

↓↓↓

https://www.mukoujima-meugaya.com/

京都

植田貞之助商店(うえださだのすけしょうてん)さん(※2023年現在、廃業)

↓↓↓

既製メーカー

東京

福助足袋(ふくすけたび)さん

(PRTIMES様より引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000018524.html)

↓↓↓

埼玉

きねや足袋さん

(BECOS様より引用:https://journal.thebecos.com/kineyatabi/)

↓↓↓

大阪

ゑびす足袋本舗さん

(PRTIMES様より引用:https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32715)

↓↓↓

番外編

足袋の有名地域(聖地)

埼玉県行田市

↓↓↓

https://www.city.gyoda.lg.jp/iju/index.html

陸王というドラマで知られる。

足袋の聖地。

足袋(の形)は海外の方にも非常に人気なので

最後に洋服への取り入れ方を

↓↓↓

洋装に取り入れる方法

・黒足袋+黒草履をオール黒で入れる

・白足袋+グレー草履で和テイストを入れる

・白足袋+白木下駄で自然テイストを入れる

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

3.ポイント

・足袋(たび→和装靴下)は和装で唯一、曲線裁断を使ったアイテム

・足袋(たび→和装靴下)の歴史は、はっきりしないが奈良時代には存在していたらしく、平安時代当時の「シトウズ」と呼ばれる靴のようなものが変化したのではないかと言われている。江戸時代になると革足袋(たび→和装靴下)を作っていたが、途中から木綿素材が使われるようになり、現在の足袋と同じものは明治時代から戦前までに完成した

・留め金の枚数によって、4枚コハゼ(留め金)、5枚コハゼ(留め金)があり、礼装が白、カジュアルは紺となる

・初心者は既製品で十分対応できる。もし不具合があるようならオーダーする事も可能

・誂え方としては完全オーダーとパタンオーダーの2つがあり、完全オーダーは足を直接採寸して作る。パターンオーダーは用意されたサンプル足袋を履き比べて調整出来る。

・全国的に足袋(たび→和装靴下)の誂えが出来る店は少なく、東京と京都に少しある

以上、男の和服着物の足袋誂えでした。

通常、足袋は既製品でも代用出来る物なので余裕があれば試して下さい。

既製品でも3パターン(細い・普通・太い)はサイズ幅があります。

洋服のオーダー同様、一度お誂えを試すと、既製品には戻れなくなりますよ。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

↑↑↑

気になった話題、素朴な疑問がありましたら

気軽に質問してください!

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】