畳み方が分からないという声はよく聴きます。

洋服とは違って、男の和服着物は平面裁断(へいめんさいだん)なのでシワなく畳む事が出来ます。

保存もこの形でするので、しっかり覚えておきましょう。

今回は、長期保存用(畳紙に入れる場合)と時短用(ちょっと置いておく場合)の2通りです。

結論

・着物、長襦袢(ながじゅばん)、羽織と畳み方が違うので一度把握しておきましょう。

・袴以外は実は簡単なので、2.3回練習して物にしましょう。忙しい時は袖畳み(そでだたみ)も活用します。

友達登録のメリット

【質問も気軽にして頂けます。】

↓↓↓

↑↑↑

友達登録のメリット

【質問も気軽にして頂けます。】

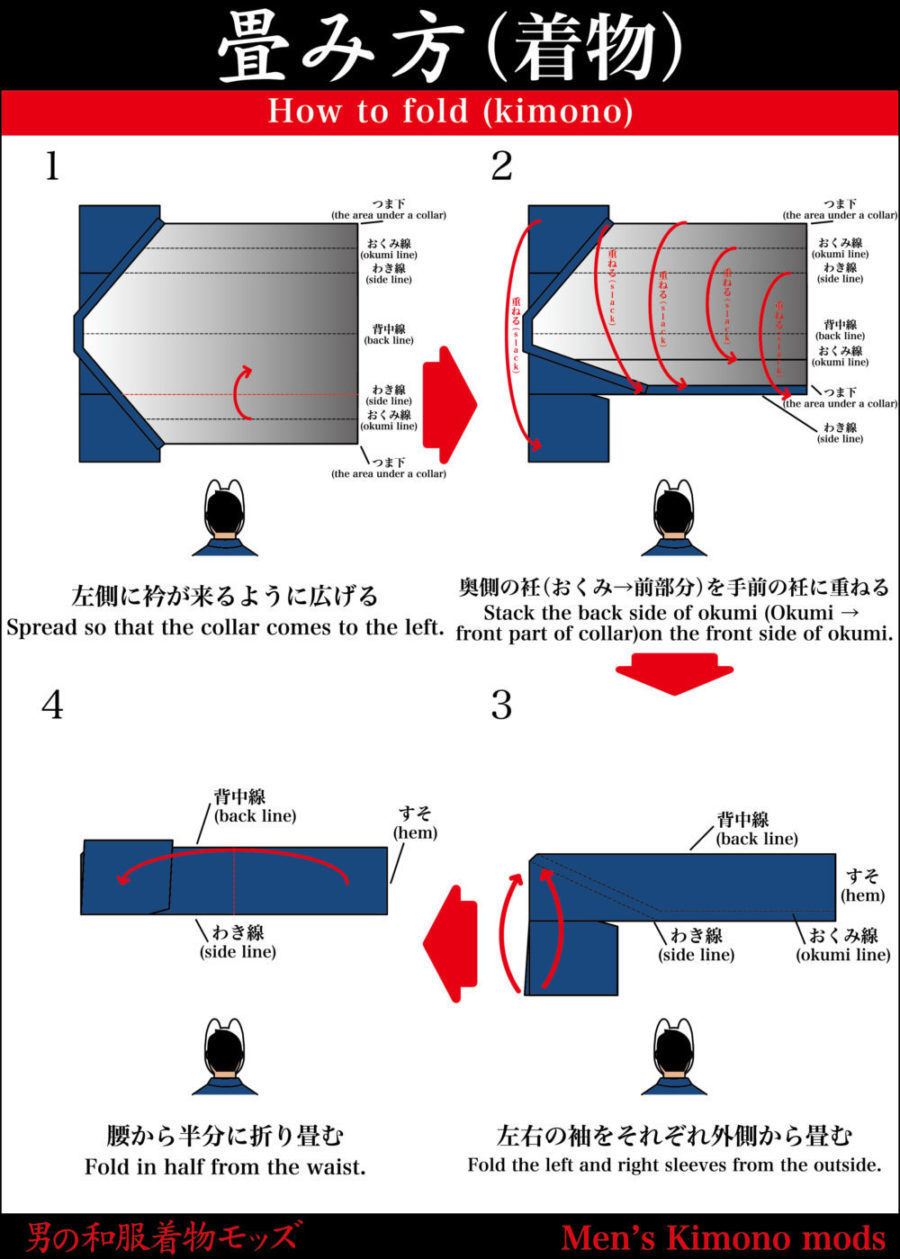

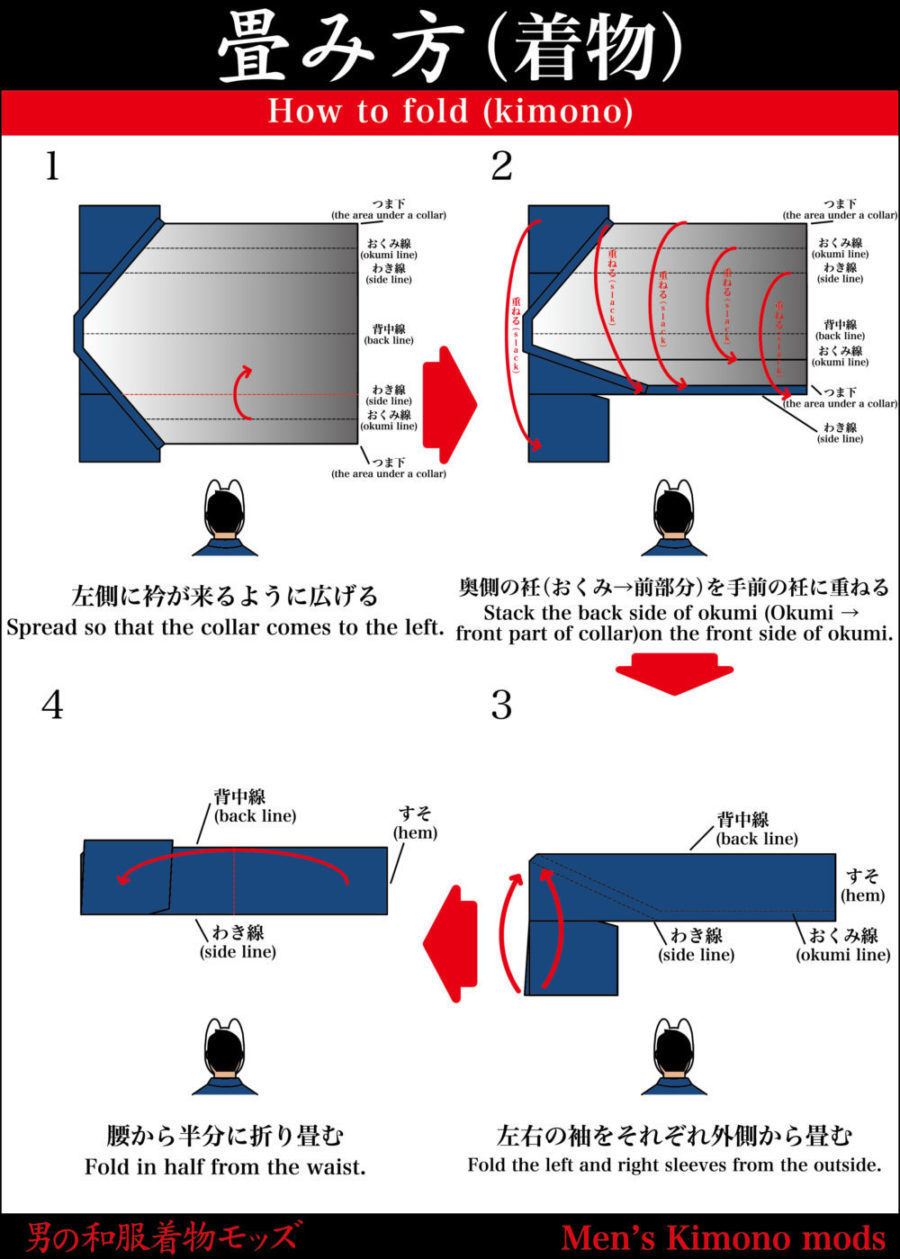

本畳み(ほんだたみ⇒正式な畳み方)

長着(ながぎ→着物の事)

本畳(ほんだたみ⇒正式な畳み方)

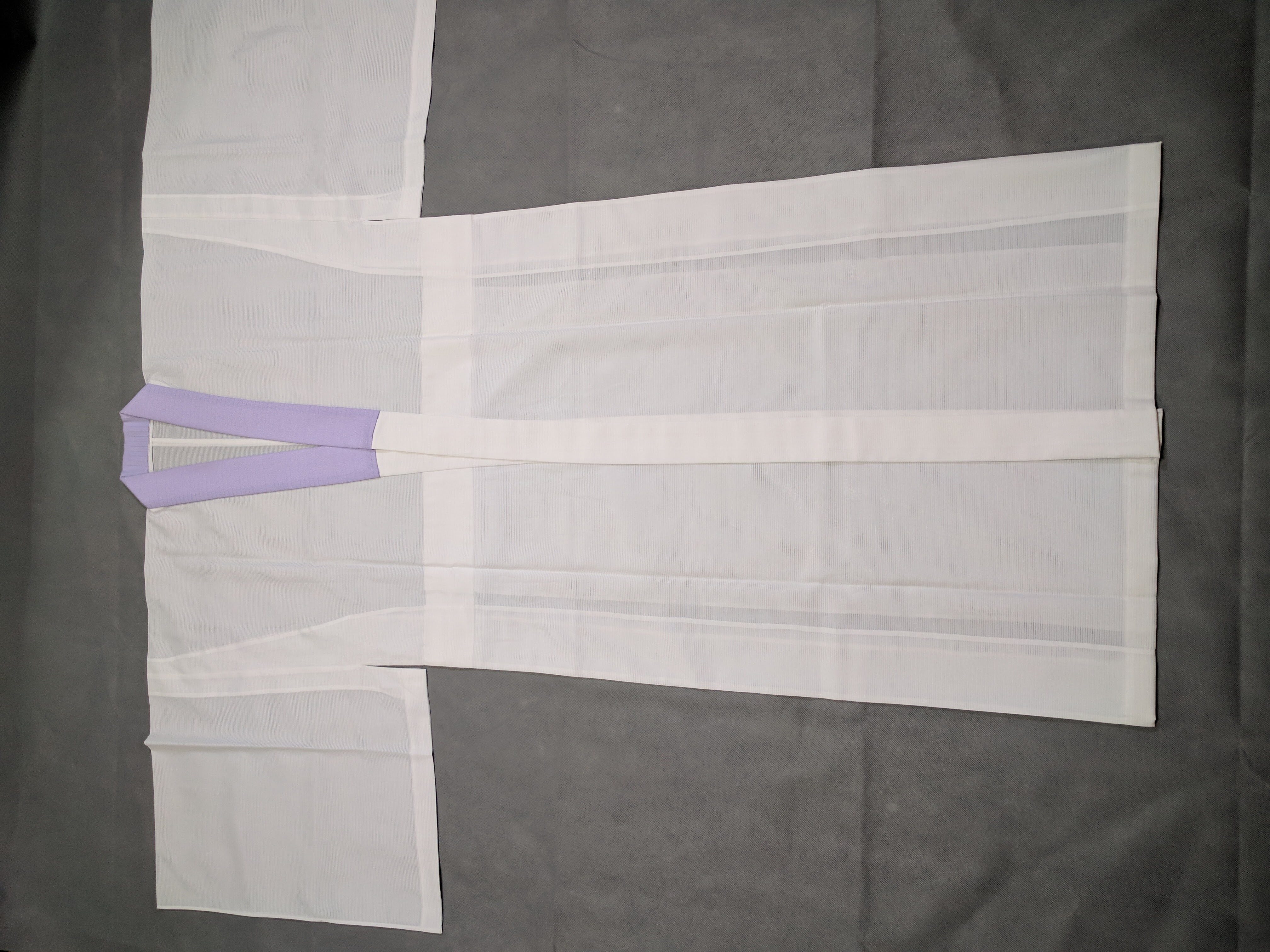

まず、広げてみます。

衿、衽(おくみ→着物の前部分の名前)をピッタっと重ねます

↓

衿の首部分は内側に折り込みます

↓

脇線(わきせん)をピタッと重ねる。同時に袖も重ねる。

↓

左袖を身頃(身体部分)側に折り返します

↓

右袖も身頃側(身体部分)に折り返します。

↓

裾をもって、身頃(身体部分)を半分に折ります。

↓

最後、右手で畳んだ和服着物の下を撫でて、シワになっていないか確認して終わりです。

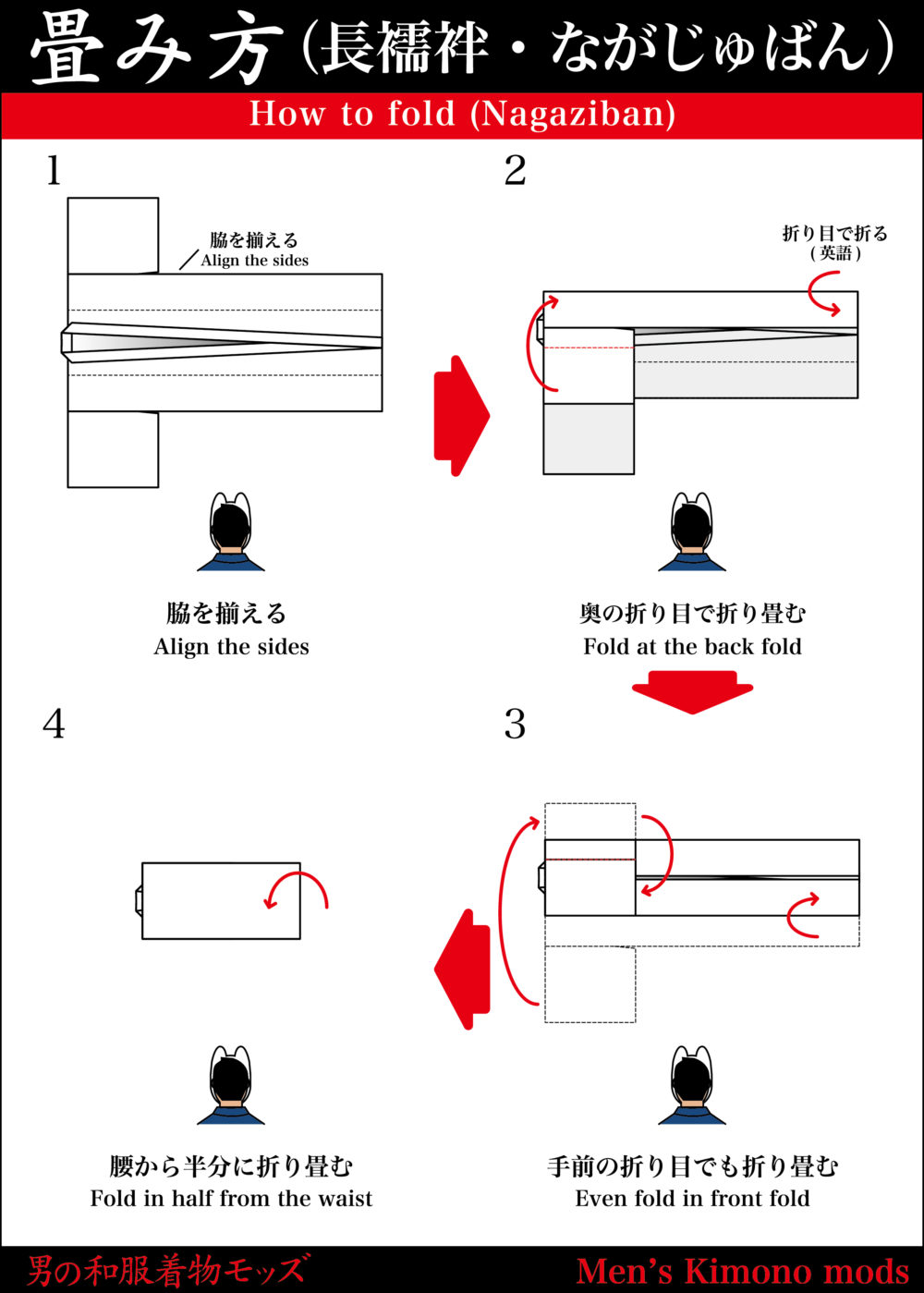

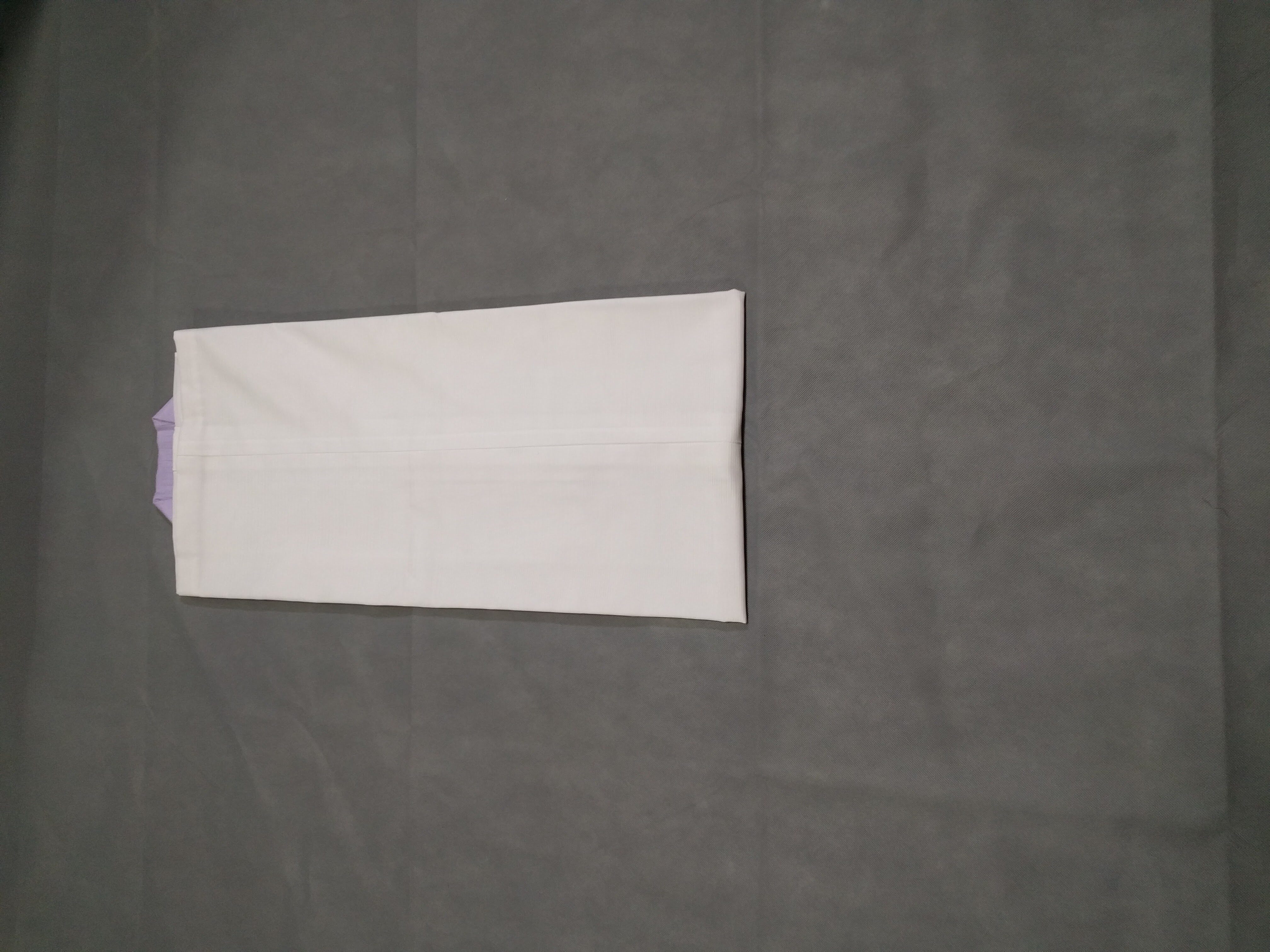

長襦袢(ながじゅばん→着物の下に着る着物)

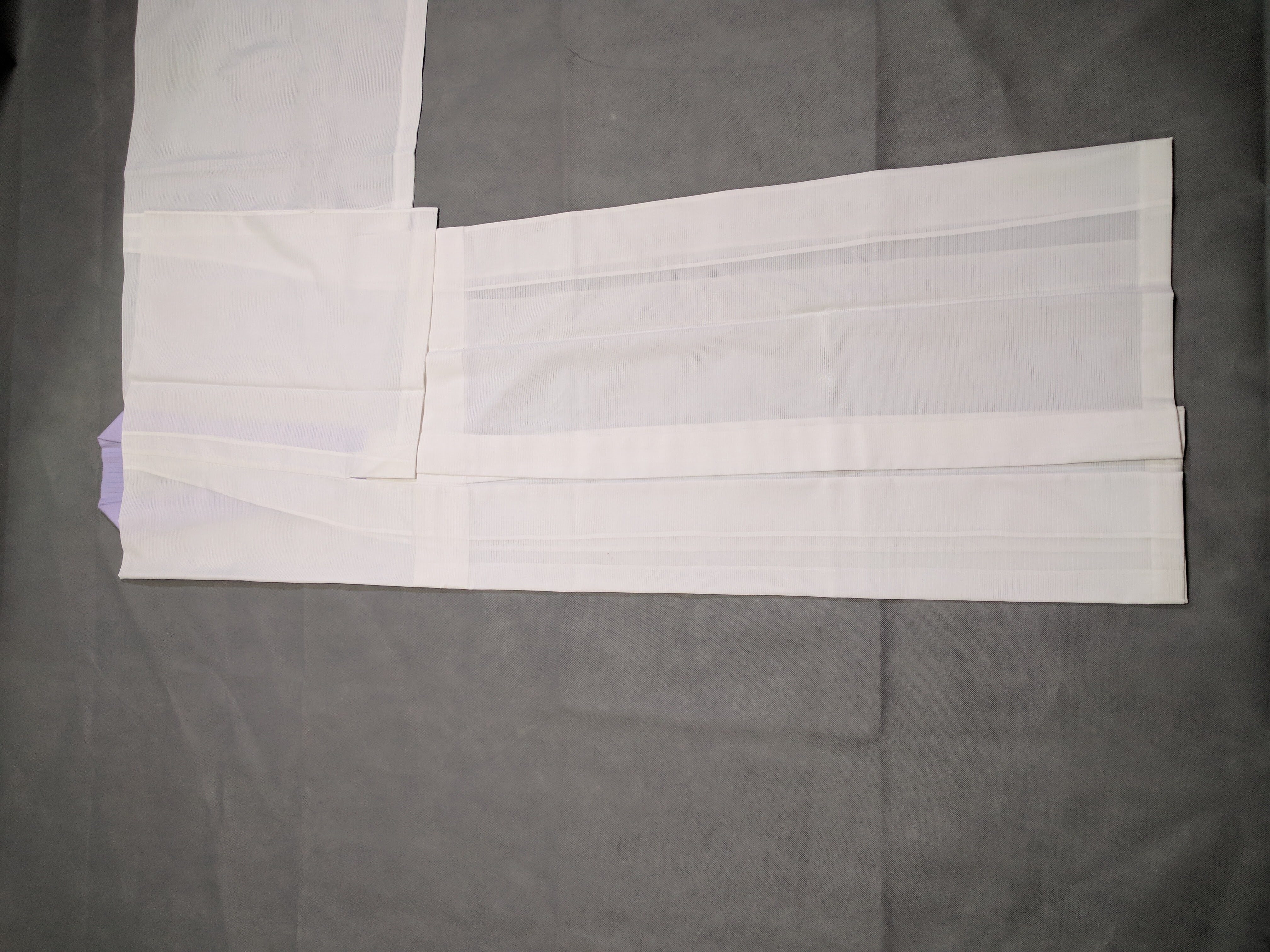

まず、広げます。

↓

右身頃(みぎみごろ→身体部分)を内側に折り返します。

↓

右袖をさらに折り返します

↓

さらに、左身頃(ひだりみごろ→身体部分)を折り返します

↓

左袖をさらに折り返します

↓

裾を持って、身頃(みごろ)を半分に折ります

↓

最後、右手で畳んだ長襦袢(ながじゅばん→着物の下に着る着物)の下を撫でて、シワになっていないか確認して終わりです。

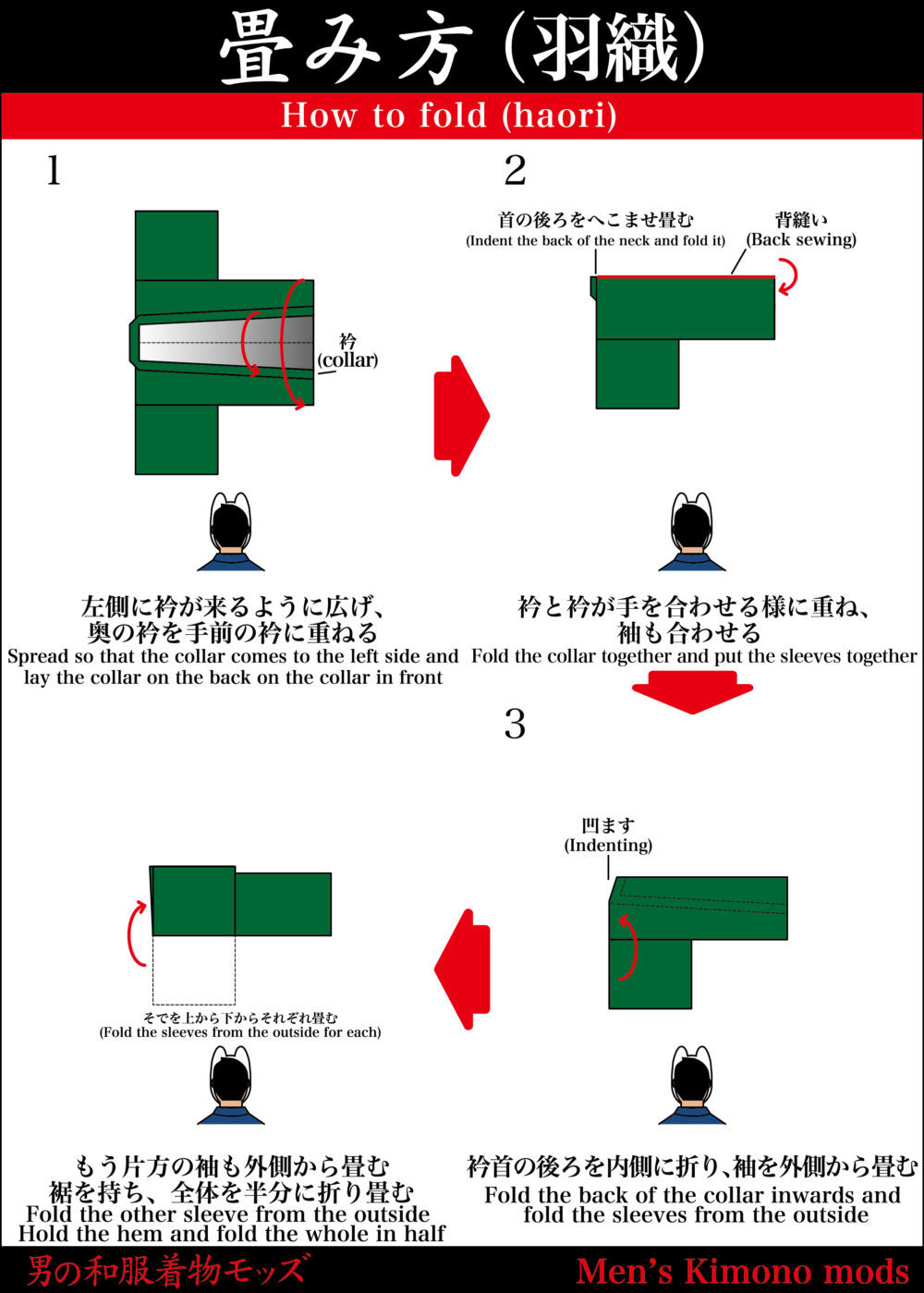

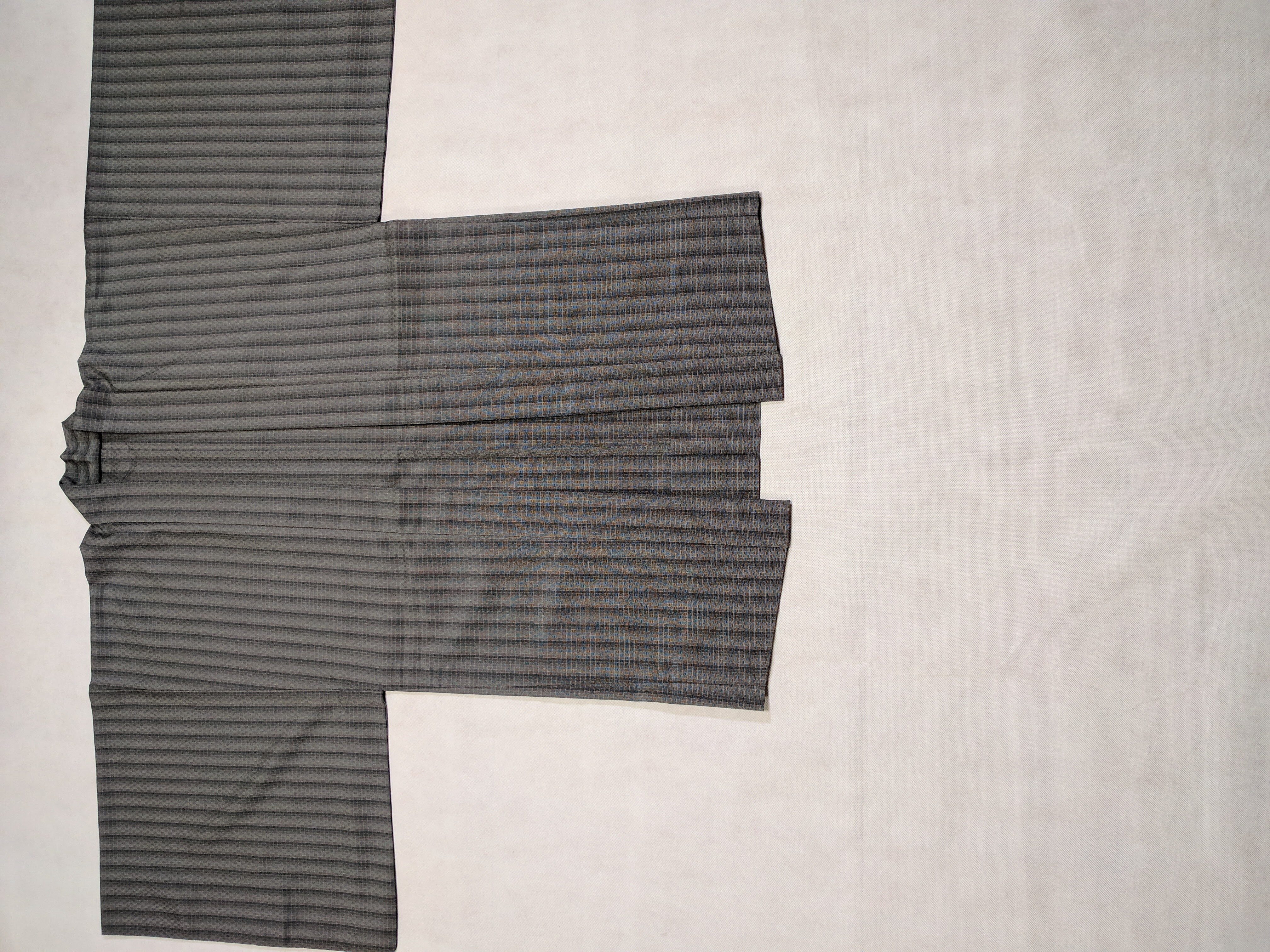

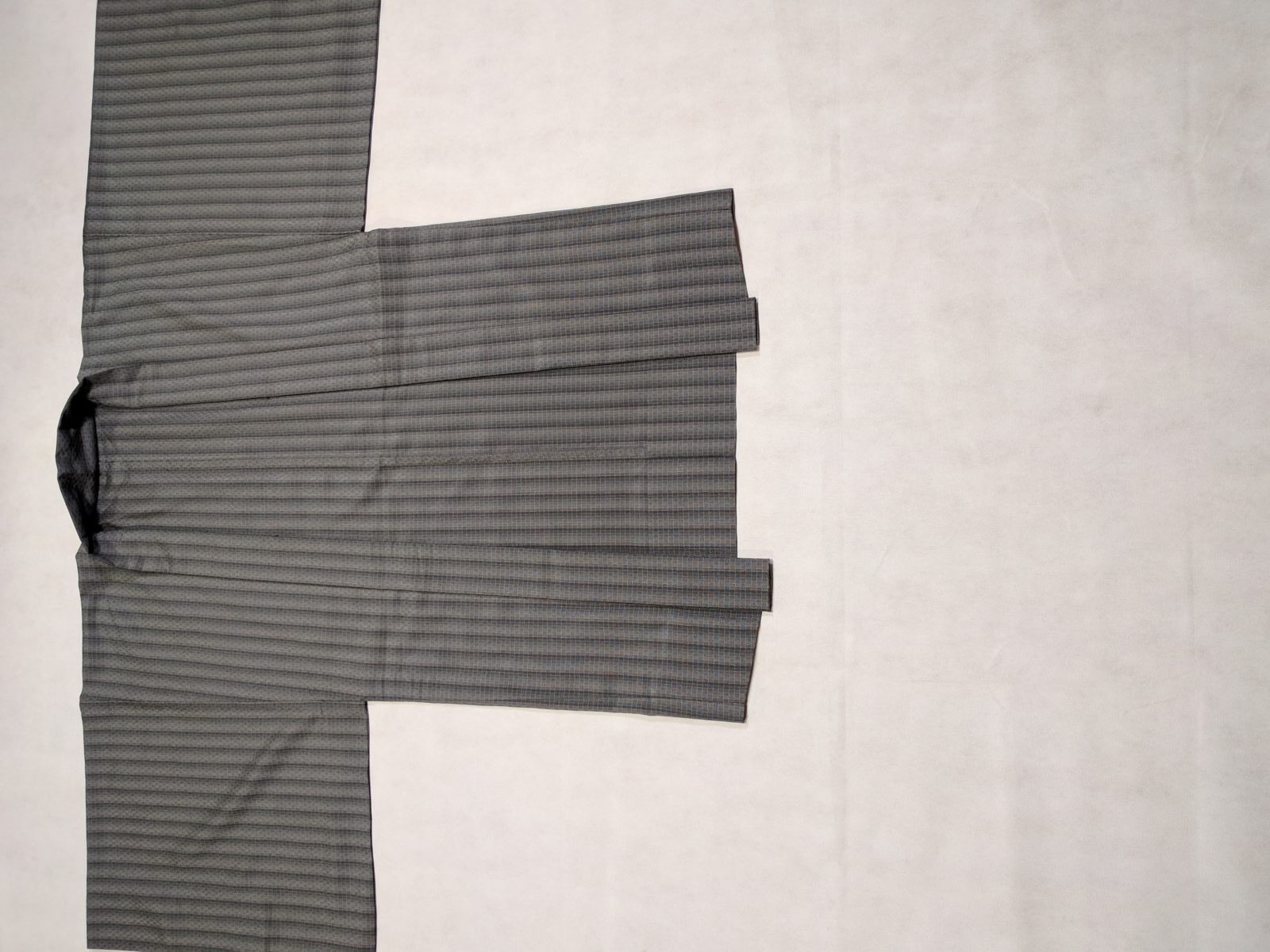

羽織(はおり)

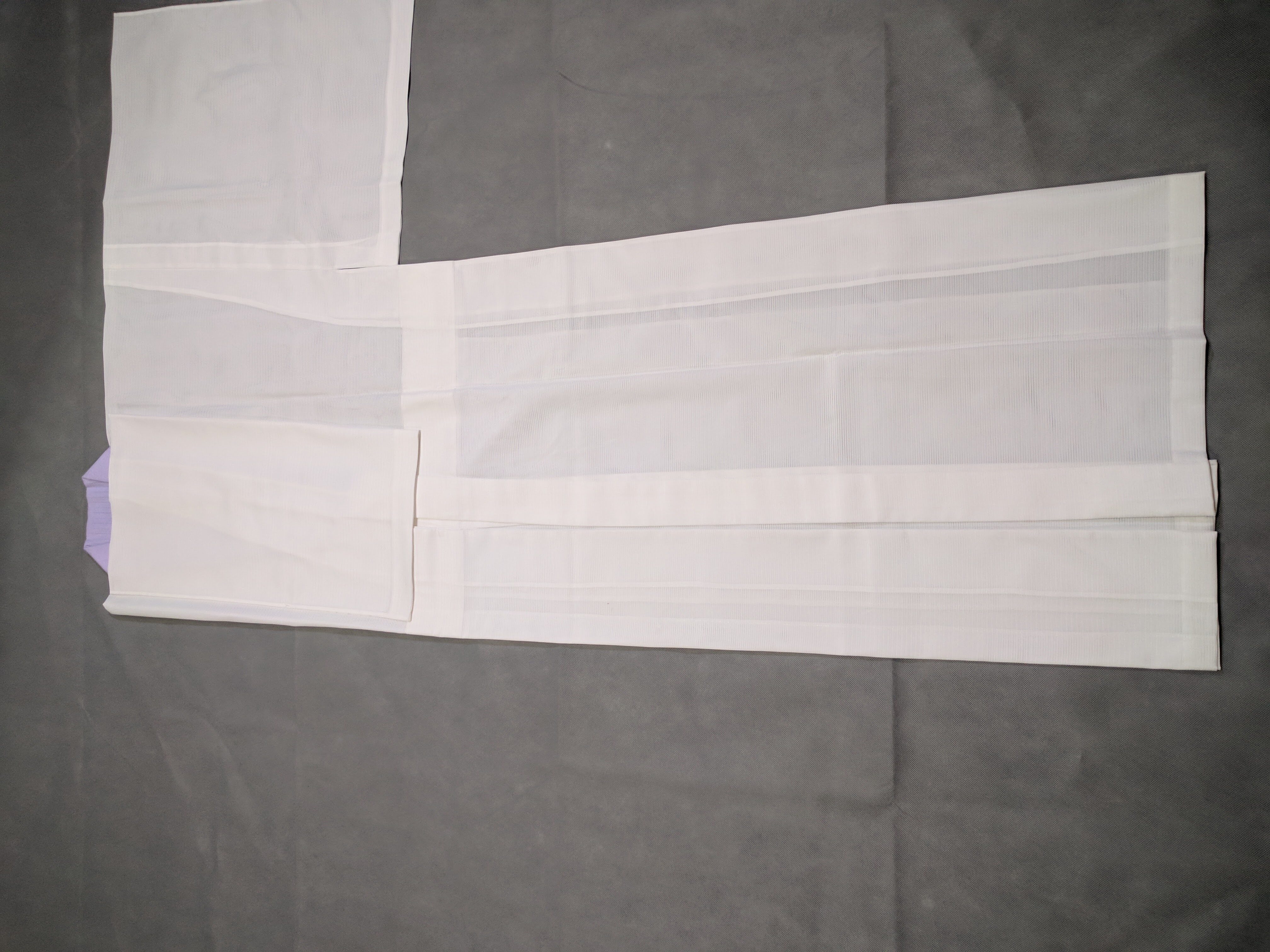

まず、広げます。

↓

衿を外側に折り返します

↓

衿を重ね合わせます。

(右の衿に左の衿をピタッと)

↓

衿の首部分も 全て折り重ねます

(首の部分は自然と内側に折り込んでいます)

↓

このまま、袖も左右ピタッと合わせます

↓

左袖を身頃(みごろ→身体部分)の上に折り返して置きます

↓

右袖も同様に身頃(みごろ→身体部分)に折り返します

↓

載せるスペースにあわせて裾をおる

↓

最後、右手で畳んだ長襦袢(ながじゅばん→着物の下に着る着物)の下を撫でて、シワになっていないか確認して終わりです。

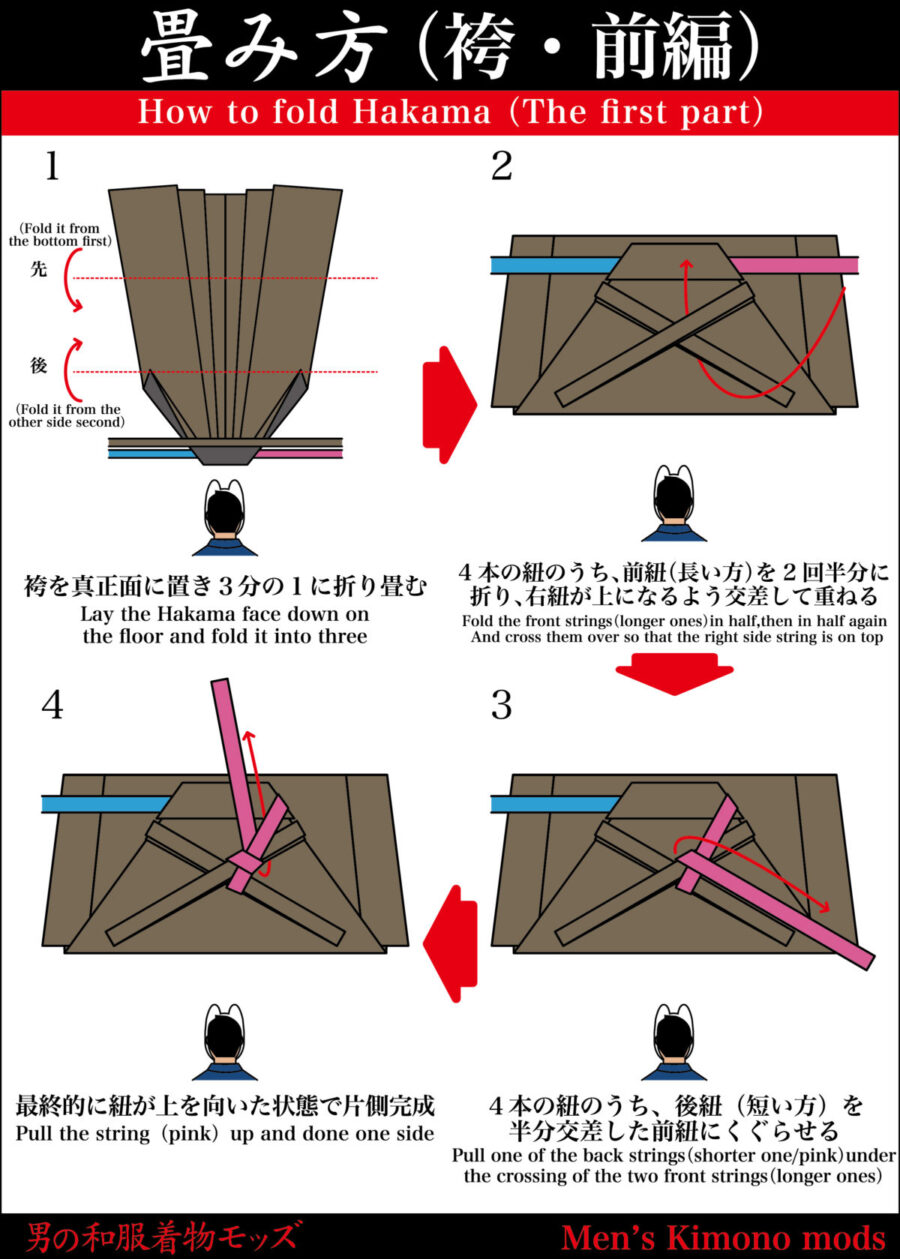

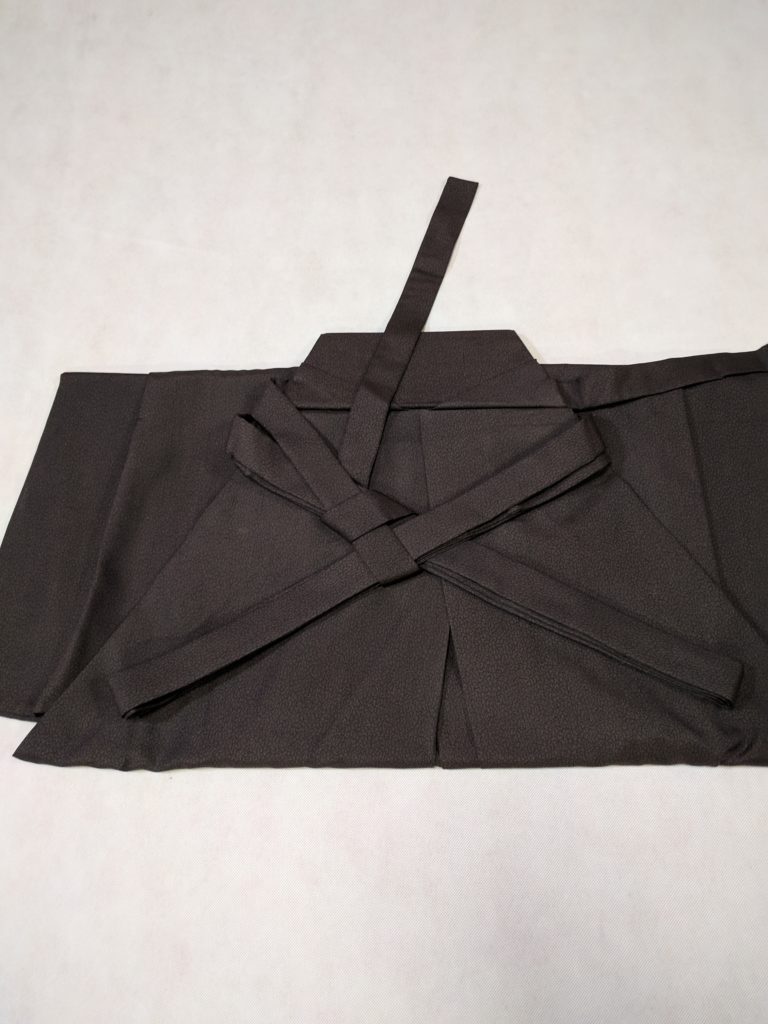

袴(はかま)

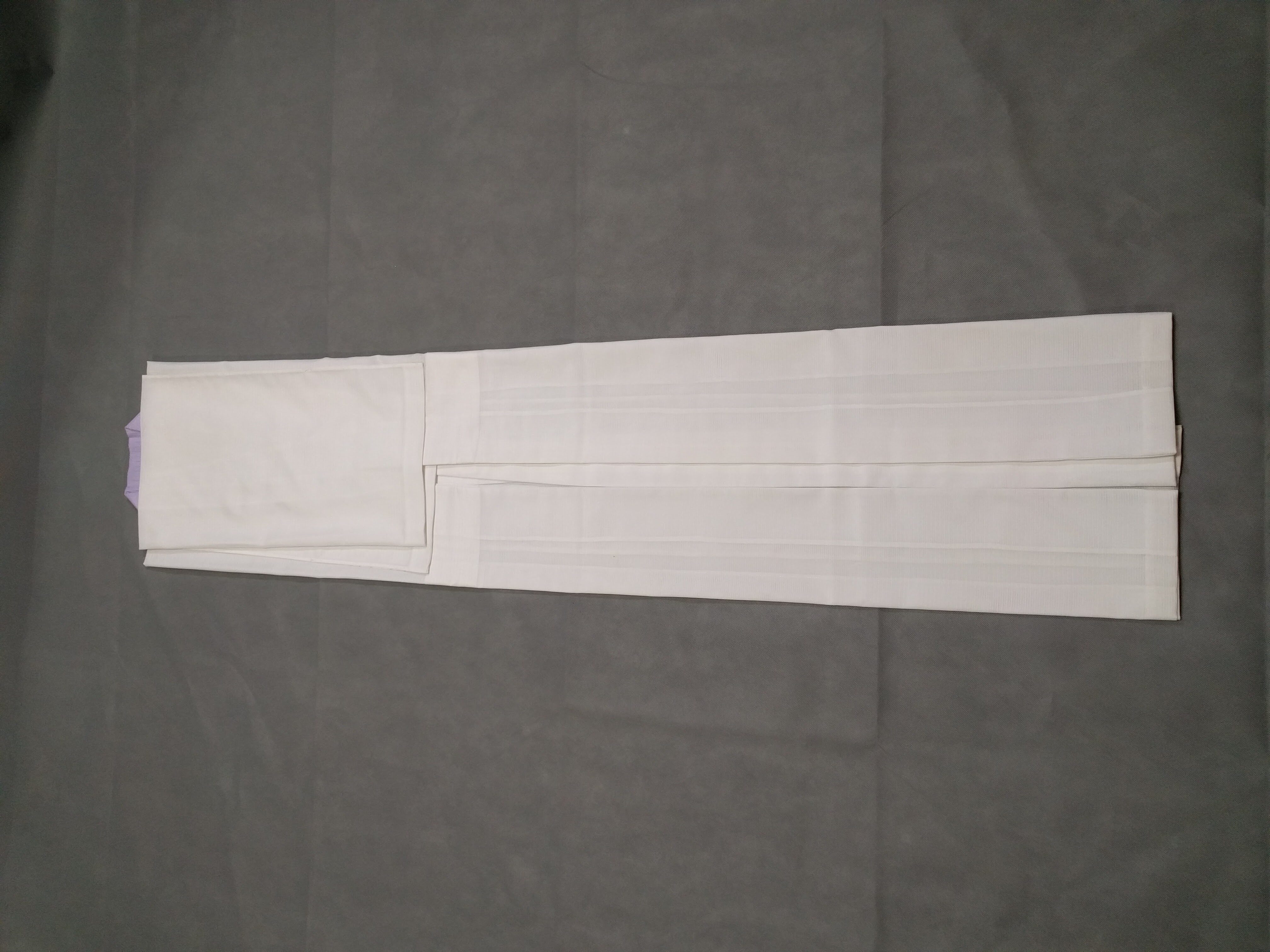

まず、広げます

ひだを上手く重ねます

↓

裾を3分の1折りたたみます

↓

さらに3分の1を折りたたみます

↓

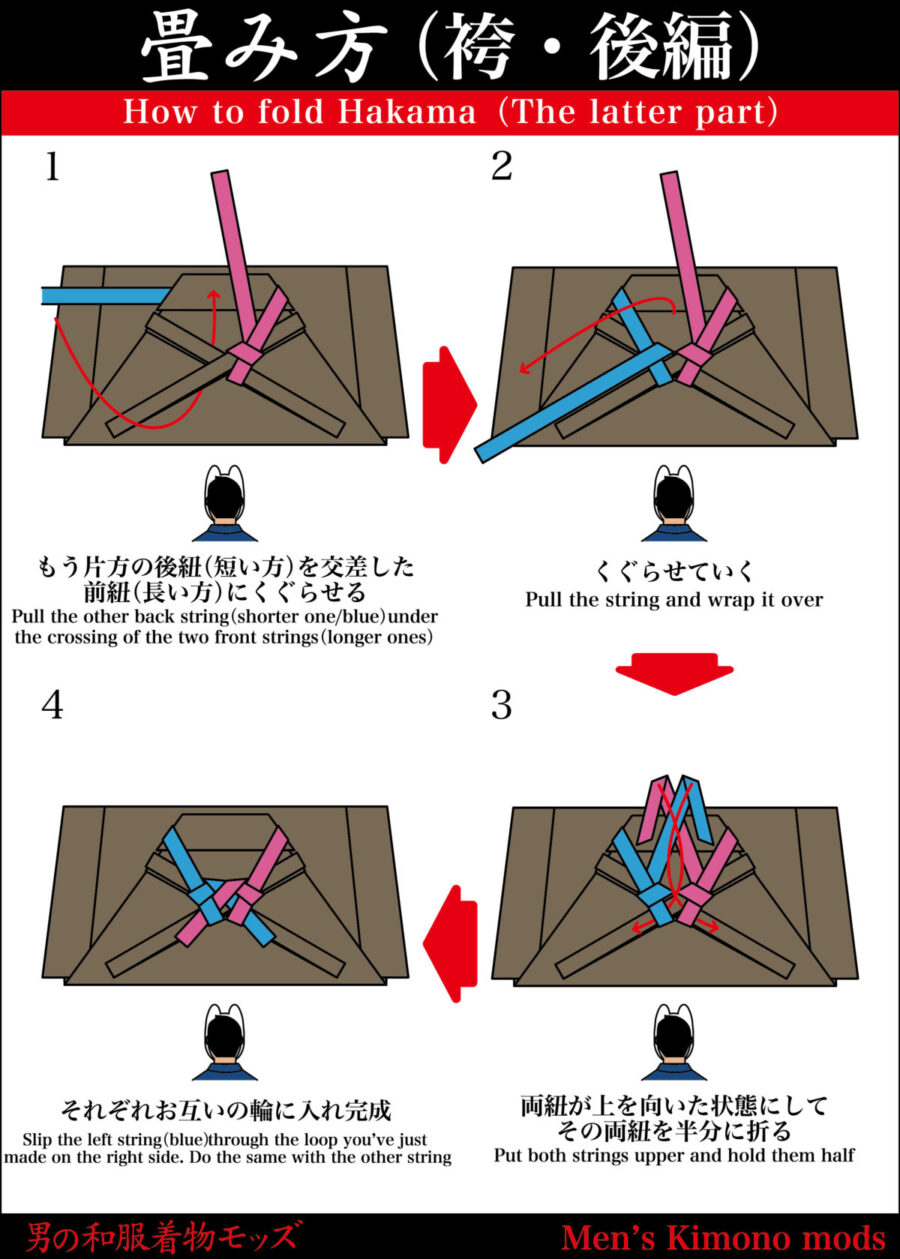

左の後紐を4つ折りにして、斜め下に置きます

↓

右の後ろ紐も4つ折りにして上に交差させておきます

↓

左の前紐を右後紐に引っ掛けます

↓

今度は、左後紐に重ねます

↓

さらに引っ掛けます

↓

残りの紐を2つ折りにします

↓

右後紐にくぐらせます。そして、右前紐を左後紐に引っ掛けます

↓

同じく右前紐に引っ掛けます

↓

紐を2つ折りにします

↓

左紐で作った穴に通して完成です

袖たたみ

呉服屋さんなど、普段から大量に着物を扱う形がよくやる簡易的な畳み方です。

とりあえず置いておく際に使えます。

およそ本畳み(ほんだたみ)の3分の1の時間で畳めるので、ぜひ使えるようにして下さい。

まず、衿を持ちます。

↓

そして着物の内側から 両手を袖に出します

↓

両手を合わせて 左手で袖口を掴みます

↓

右手を袖から抜き、右手で袖付けを つまみます

↓

左手で袖付けを持ち替えて、両袖を身頃に重ねる

↓

右手で脇線を左右揃えます。同時に、袖も掴みます。

↓

袖がバラバラにならないように、左手で押さえながら、右手で裾を持ち、半分に折り畳む。

↓

さらに半分に折る(この時、左手で袖がくしゃくしゃにならないように押さえます)

↓

完成です。

ポイント

•最後必ず、シワになっていないか確認する癖をつけるましょう。(このまま長期保存してしまう恐れがあるからです。)

例、着物の下の部分が折り畳んでないか。(着物の下を右腕全体で撫でてあげ、不具合がないか確認します)

例、裾線、脇線、衿がまっすぐ重なりあっているか。畳んだ内側の衿周辺がシワになっていないか。(内側も綺麗になっているか気を配る)

•畳み方には、3つ折り(S字型)と2つ折り(半分折り)があります。3つ折りは運ぶための形態で、一般的に自宅保存は2つ折りです。畳紙(たとうし→着物を保存する紙)も、3つ折り用(短畳紙→たんたとうし。女性の帯用とも言います)と2つ折り用(長畳紙→ながたとうし。)がある為、和服着物を購入したら、保存用に2つ折り用の畳紙(たとうし)を頂くようにしましょう。

結論

・着物、長襦袢(ながじゅばん)、羽織と畳み方が違うので一度把握しておきましょう。

・袴以外は実は簡単なので、2.3回練習して物にしましょう。忙しい時は袖畳み(そでだたみ)も活用します。

以上、和服着物の畳み方でした。

最初はわからなくなってしまいがちですので、面倒と思いながらも何度か練習してみて下さい。

特に、一時的に和服着物を整理しておく時、袖畳み(そでだたみ)は便利なので、動きを身に着けておきましょうね。

友達登録のメリット

【質問も気軽にして頂けます。】

↓↓↓

↑↑↑

友達登録のメリット

【質問も気軽にして頂けます。】

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】