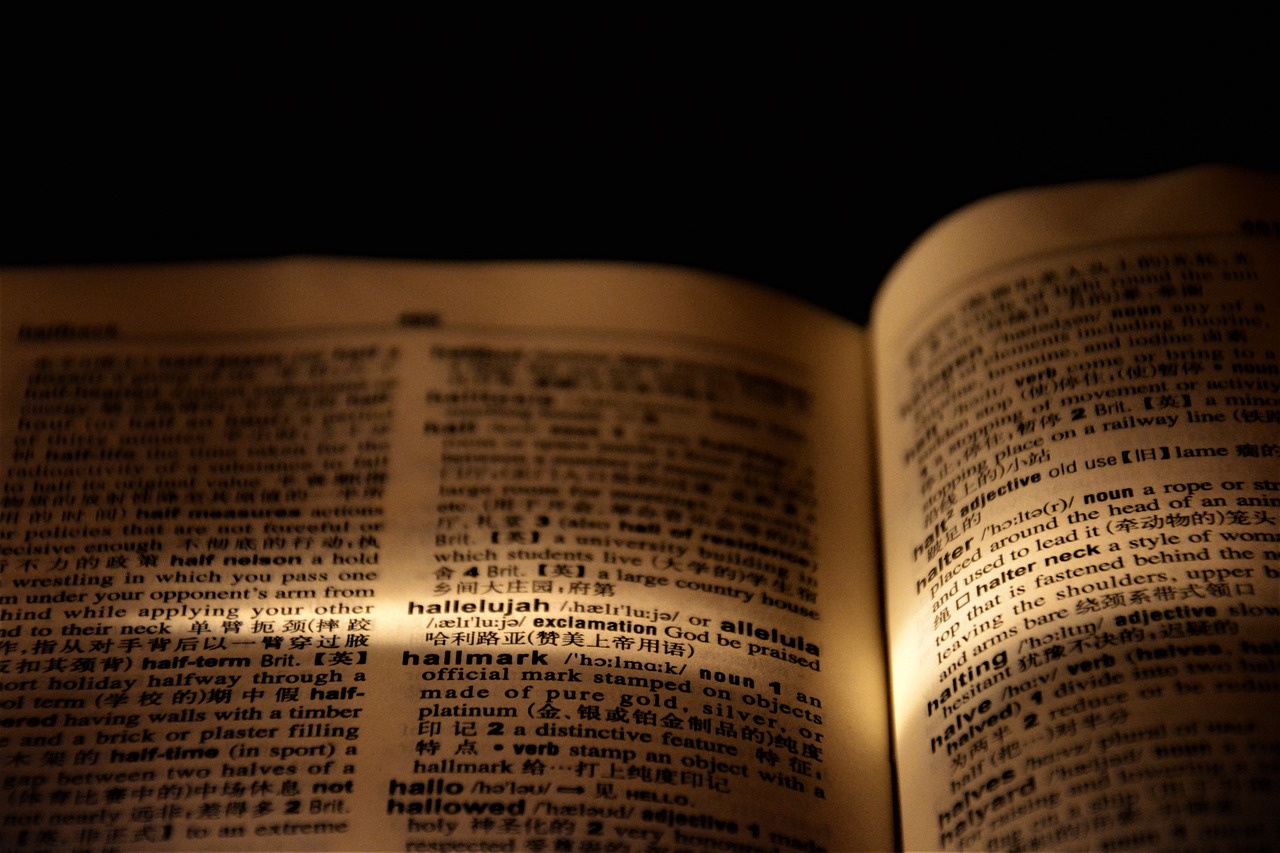

男の和服着物を少しかじり始めると、分からない事が沢山出てきます。

特に和服着物は昔の言葉が多く、意味を推測出来ない事も多いです。

多くの和服着物の初心者さんが、つまずくであろう言葉を解説していきます。

一つ一つググるのがめんどくさい時に有効ですので

一度最後までご覧下さい。

ぜひ利用してみて下さい。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

大まかな要点だけなら4、ポイントをご覧下さい

1.感覚的な言葉

粋(いき)

(「馬込と大田区の歴史を保存する会」様より引用:http://www.photo-make.jp/hm_2/oota.html)

・シンプル、さっぱりして垢ぬけた様子。

江戸の美意識を指す事が多い。

こっくり

(SKILLHUB様より引用:https://skillhub.jp/blogs/284)

・色合いや味などで落ち着いた深みのある様子。

写真はイメージです。

はんなり

(ゑり正様より引用:https://www.erisho.com/page/1291)

・華やかでかつ上品な様。京都の美意識を指す事が多い。

「華なり」という言葉が訛ったという説もあり。

傾く(かぶく)

(Japaaan magazine様より引用:https://mag.japaaan.com/archives/155745)

・かたむけるの意味。主に王道から反し、勝手な振る舞い、奇抜な身なりをするという意味で使われる。

歌舞伎(かぶき)の原点。

わび・さび

・わびは侘しさ(わびしさ)が語源。客人を満たしつくせない事をわびる(謝る)気持ちの事。

・さびは寂しさ(さびしさ)が語源。枯れていく、時間と共に劣化していく様子を寂しく思う気持ちの事。

共に日本を代表する美意識。

風流(ふうりゅう)

・雅やかで上品な趣がある事。

雅(みやび)

(幸せのレシピ集様より引用:https://hinto.hateblo.jp/entry/2016/12/02/080000)

・優美で煌びやか(きらびやか)な様。平安貴族的な要素を含む。

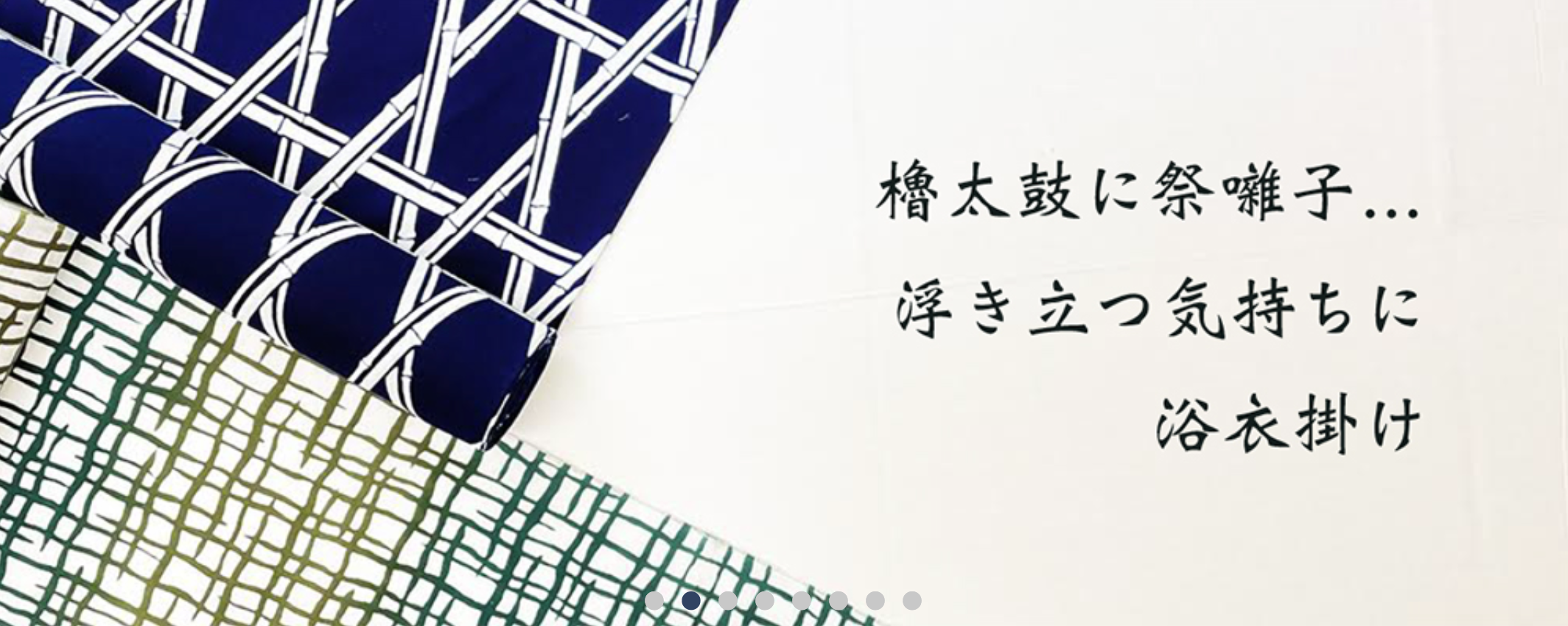

江戸風(えどふう)

(竺仙オンラインストア様より引用:https://www.chikusen-onlinestore.jp/)

・江戸の人が好みそうなスタイル、やり方。江戸前(えどまえ)とも言う。粋な感じ(シンプルな感じ)の事。

京風(きょうふう)

(咲く都様より引用:https://sakuto.jp/kimono-column/popular_kimono_kyoto/)

・京都人の好みそうなスタイル、やり方。貴族的で華やかな好み。

書生風(しょせいふう)

(きものレンタル藍や様より引用:https://aiya-kagoshima.com/teacher/men-teacher/ms004.html)

・明治、大正時代の学生がやっていそうなスタイル、やり方。

当時の学生はかなり優秀で一部のエリートしか高等教育を受けられなかった。アメリカでいう所のアイビーリーグ

(有名難関大学)のイメージ。

南蛮風(なんばんふう)

(日本史事典.com様より引用:https://nihonsi-jiten.com/nanban-bunka/)

・貿易をしていたヨーロッパ人がしている服装や持ち込む品の趣向。

主にポルトガル人など。異国趣味。

大正ロマン(たいしょうろまん)

(ホテル雅叙園東京様より引用:https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/roman2023)

・大正時代に広まった考え方、風潮。ヨーロッパで起こったロマン主義という精神運動の影響をうけ、日本解釈されたもの。

『個人としての独自性の重視』など分かりにくいが、一言で言って『庶民一人一人に目を向けよう』といった感じ。

2.技術的な言葉

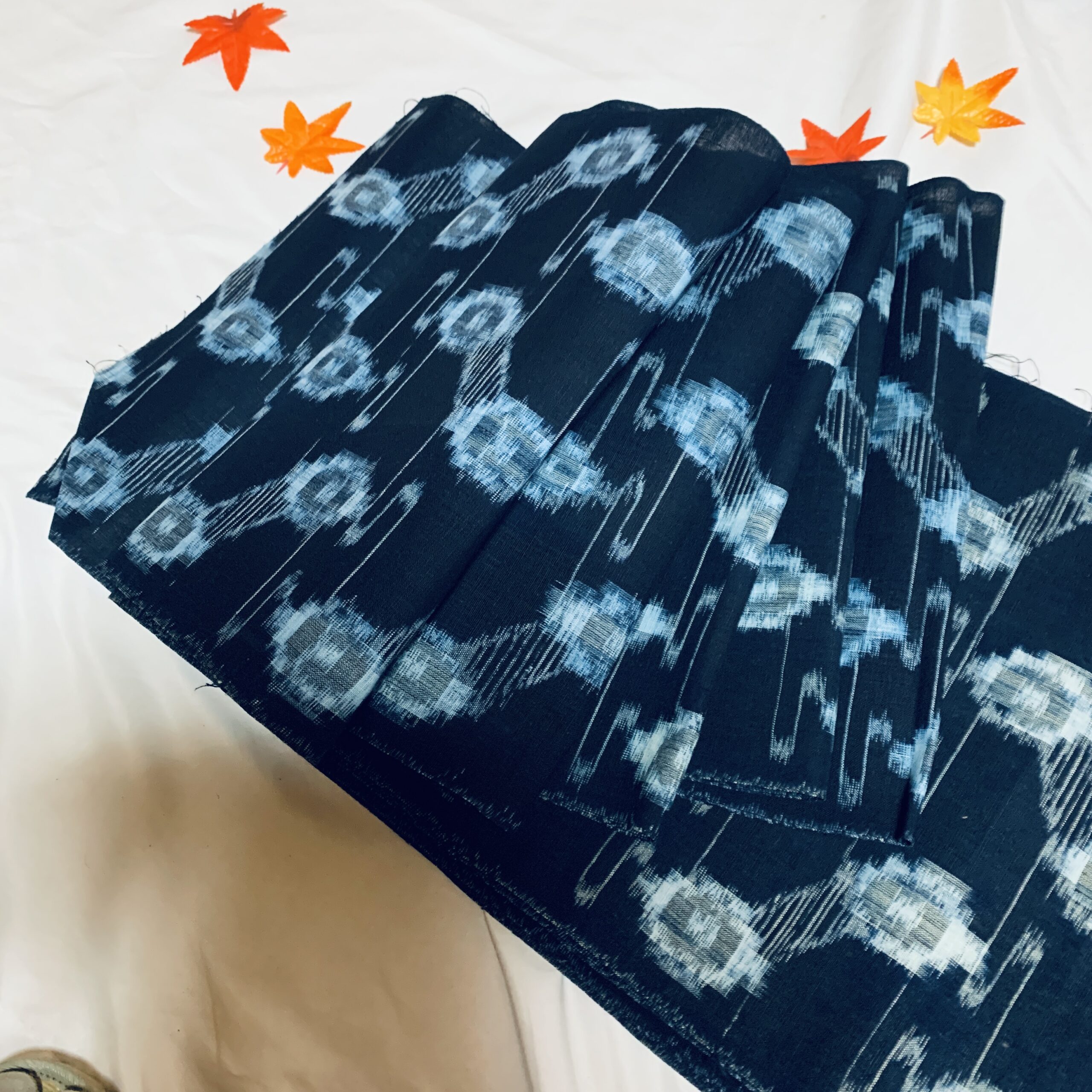

絣(かすり)

・織物において、縦横の糸で織り表わされた模様の事。

重なる部分を防染(ぼうせん)したり着色したりする。

更紗(さらさ)

(きものレンタリエのきもの豆知識様より引用:https://kimono-rentalier.jp/column/kimono/kimono-sarasa/)

・インドを始め、アジア大陸から輸入されたオリエンタル模様。主に植物系の模様が多い。

絞り(しぼり)

・染色手法の一つ。糸でくくり、その部分を防染(ぼうせん→染まらないように)する。

その様が絞られている様なのでこの名前になった。

友禅(ゆうぜん)

・染色手法の一つ。宮崎友禅斎(みやざきゆうぜさい)という方が糊を使って防染(染まらないように)して、

きめ細かい染めを可能にしたのが始まり。

比較的新しく、江戸時代に発明された。

京友禅染めが有名。

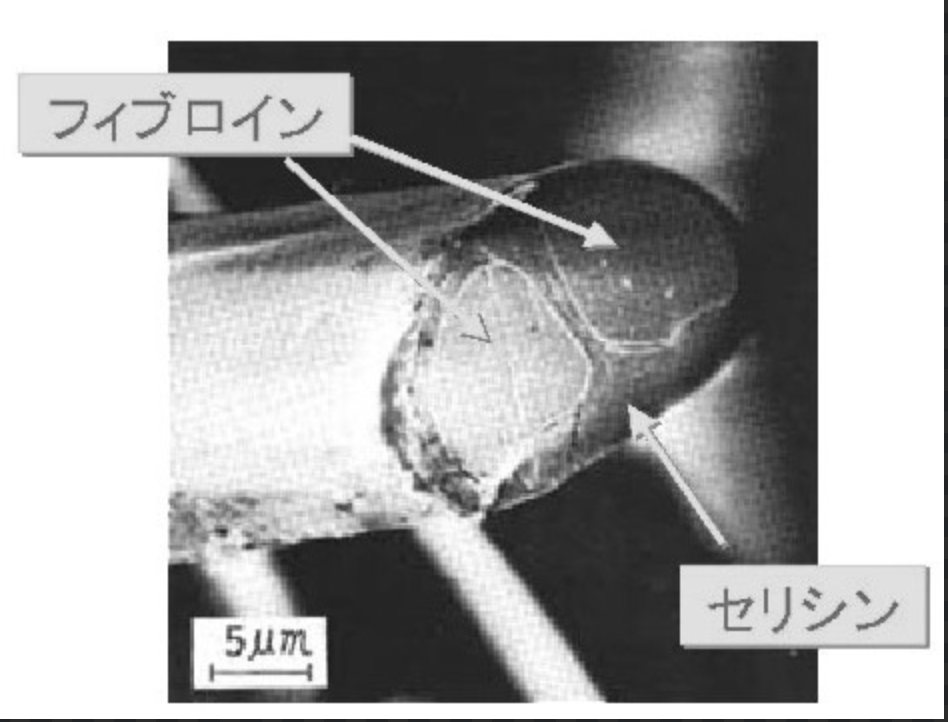

後練り(あとねり)

(THE SILK IN TANGO 様より引用:https://tanko.or.jp/2020/12/01/7484/)

(時を紡ぐ技の系譜 羽前絹練様より引用:http://uzen-kenren.co.jp/pages/gyomunaiyo02.html)

・絹織物に織り上げてから、絹の不純物を取り除いた物。

練る(ねる)とは、絹の成分から不純物を取り除く事。これにより、ゴワゴワした絹がつやつやになる。

反対の言葉で先練り(さきねり)がある。

具体的には絹の繊維はフィブロインという軸にセリシンと言う不純物が覆っており、

その不純物を洗剤入りの熱湯が入った釜に浸ける作業です。

その作業を糸の状態ですることを先練り。

生地に仕立ててからすることを後練りと言います。

先練り(さきねり)

(大文字屋伊兵衛 佐藤織物株式会社様より引用:https://sato-orimono.co.jp/story/)

・後練りの反対語。糸の状態で不純物を取り除いた物。

代表的な物は

御召(おめし→適度な光沢があるドレッシーな生地)や

大島紬(おおしまつむぎ→カジュアル着物の代表、つやつやしている)

洗い張り(あらいはり)

(着物のお手入れオンラインショップお手入れ.com様より引用:https://oteire.com/service/araihari/)

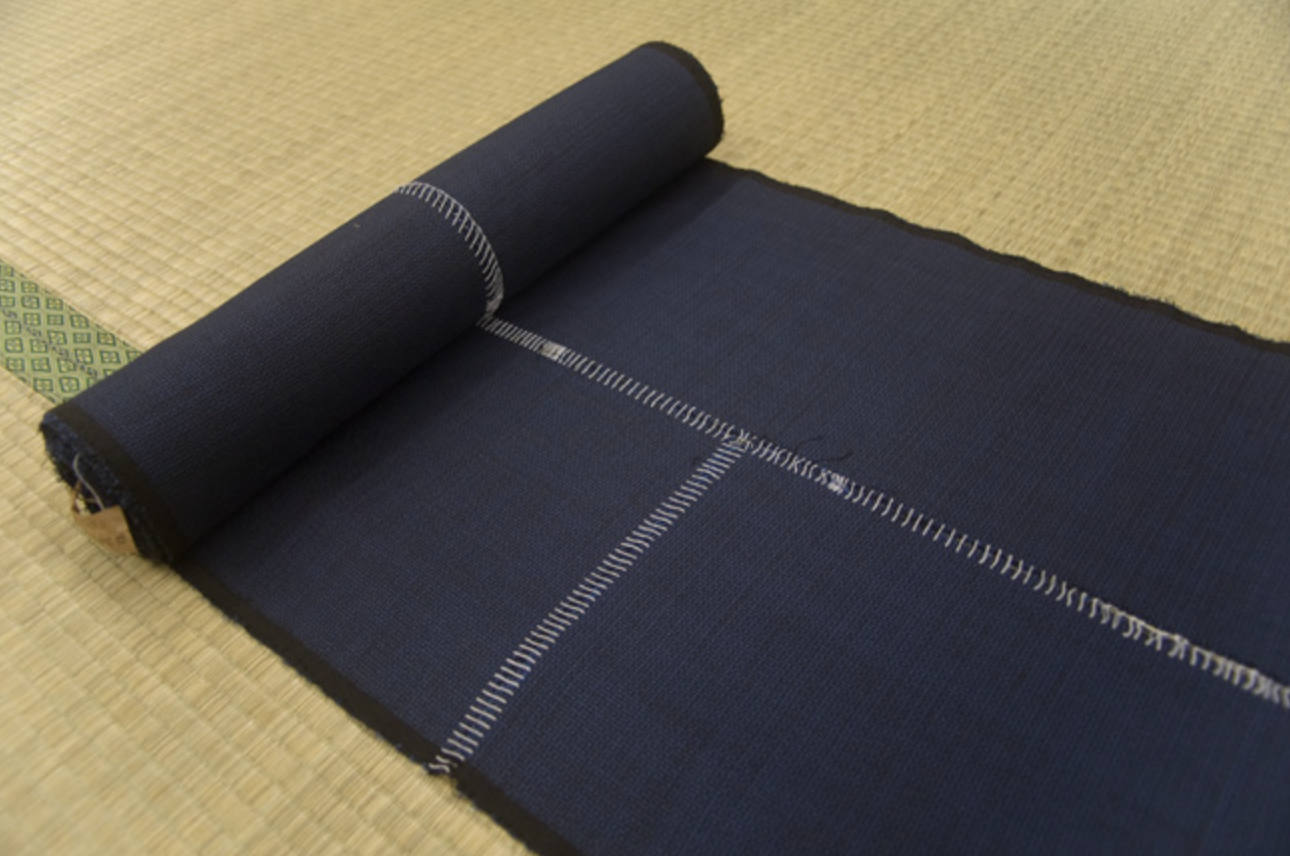

・和服着物の糸をほどき、反物(たんもの→巻物)状にして行う洗濯。

直接水洗いが出来、生地の奥まで汚れを取ることが出来ます。

乾かした後は、仕立て直す必要があります。寸法直しの前によく行われます。

↓洗い張りした後はこのように反物(たんもの→巻物)に戻るので、継ぎ剥ぎだらけになります。

(きもの富士屋 富士屋呉服店の日記様より引用:http://fujiya-kimono.jugem.jp/?eid=66)

3.固有名詞

二重廻し(にじゅうまわし)・とんび

・男性用和装コートの名前。シャーロックホームズのコートというとイメージし易い。

(ただし、ホームズはインバネスコートを着用)

正確にいうと、

インバネスコートは袖のあるケープ付きコート

二重廻し(にじゅうまわし)は袖の無いケープ付きコート

とんびは袖が無く、ケープが背中部分と一体化したコート

キャラコ

・高級足袋(たび→和服着物用の靴下)に使われる木綿生地の事。

艶っとしていて丈夫。

御召(おめし)

・適度な光沢を持つドレッシーな生地。男性の和装ではフォーマル感のある素材。

御召縮緬(おめしちりめん→シボ凹凸のある着物生地)の略。

糸の状態で清錬(せいれん→絹の不純物を取り除く事)染めをしてその後生地に織り上げる。

糸にも秘密があり、縦横共に強い回転をかけた糸を使用する。

{普通の縮緬(ちりめん)は縦糸には回転をかけず、横糸にだけ交互に右回転と左回転を施す事で凹凸を出す}

その昔、11代将軍の徳川家斉(いえなり)が好んでお召し(おめし)になった事が由来。

上布(じょうふ)

(きものを着たい!様より引用:https://kimono-kitai.info/8897.html)

・麻織物の高級版の事。新潟の越後上布(えちごじょうふ)、沖縄の宮古上布(みやこじょうふ)、八重山上布(やえやまじょうふ)が有名。

縮緬(ちりめん)

・縦糸には回転をかけず、横糸にだけ交互に右回転と左回転を施す事で凹凸を出す絹織物。

和風の生地は大体、シボと呼ばれる凹凸がある。

紬(つむぎ)

・手で紬いだ糸を使用した庶民の普段着生地。

大体、真綿糸(まわたいと→綿を撚って糸状にしたもの)で出来ている事が多い。

綴れ(つづれ)

・伝統技法の一つ。非常に高級な織物で、横糸で縦糸をつづり分け、文様を表すもの。

織物全体に横糸がゆき渡らず、文様を織り出すのに必要な部分にのみ渡る。

特徴は柄の境目に出来る隙間である把釣孔(はつりこう→穴)。

現物を見ないとおそらく分かりずらい。

羅(ら)

(神戸・元町の着物専門店 丸太やの情景様より引用:http://motomachimarutaya.blog.fc2.com/blog-entry-1721.html?sp)

・夏の織物で、通気性に優れている。

もじり織(縦糸を絡み合わせた間に横糸を通す織)という手法を使っている。

編み目状になっている。

男物では主に角帯に使われます。

絽(ろ)

・同じく夏の織物。

主に横段に穴が開いている。

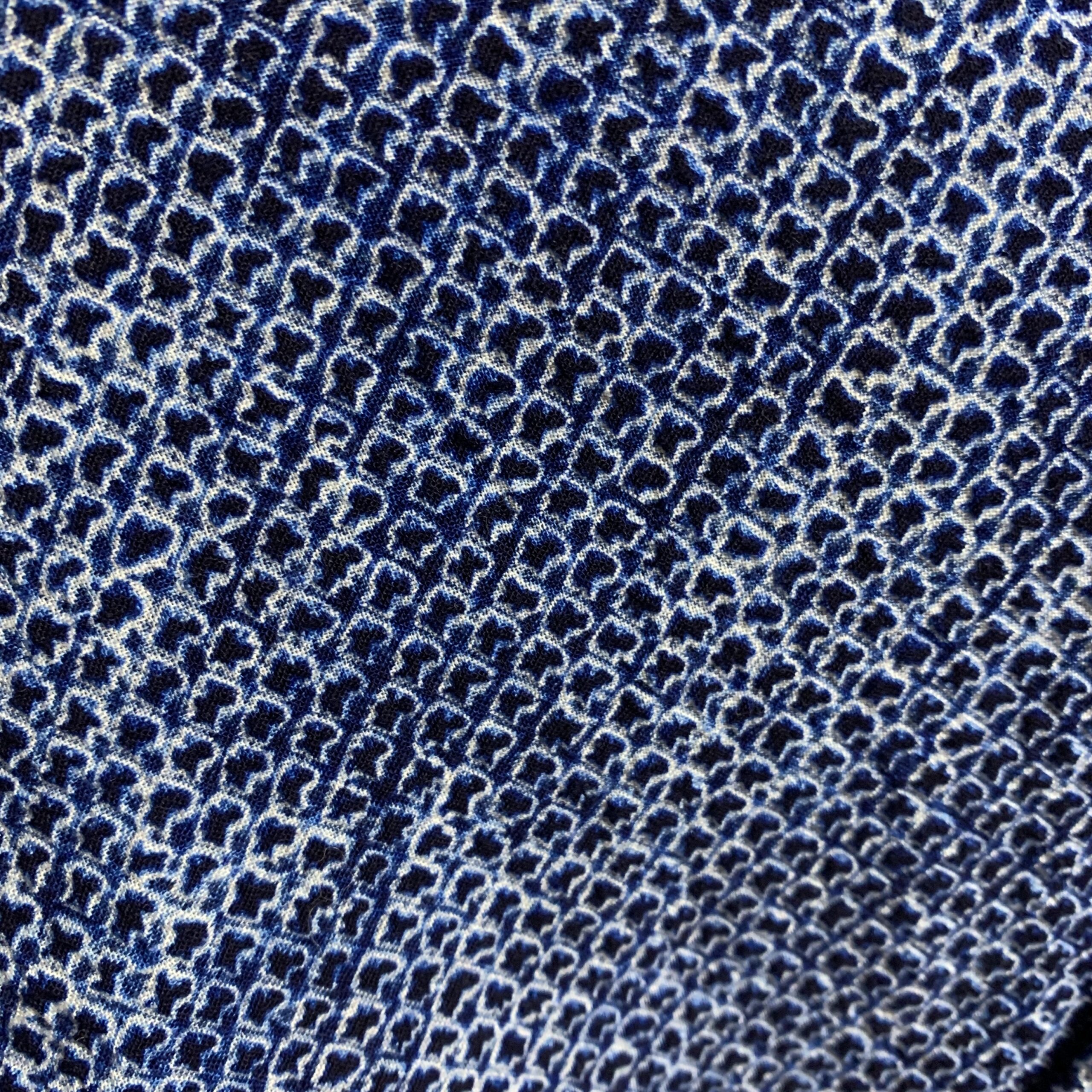

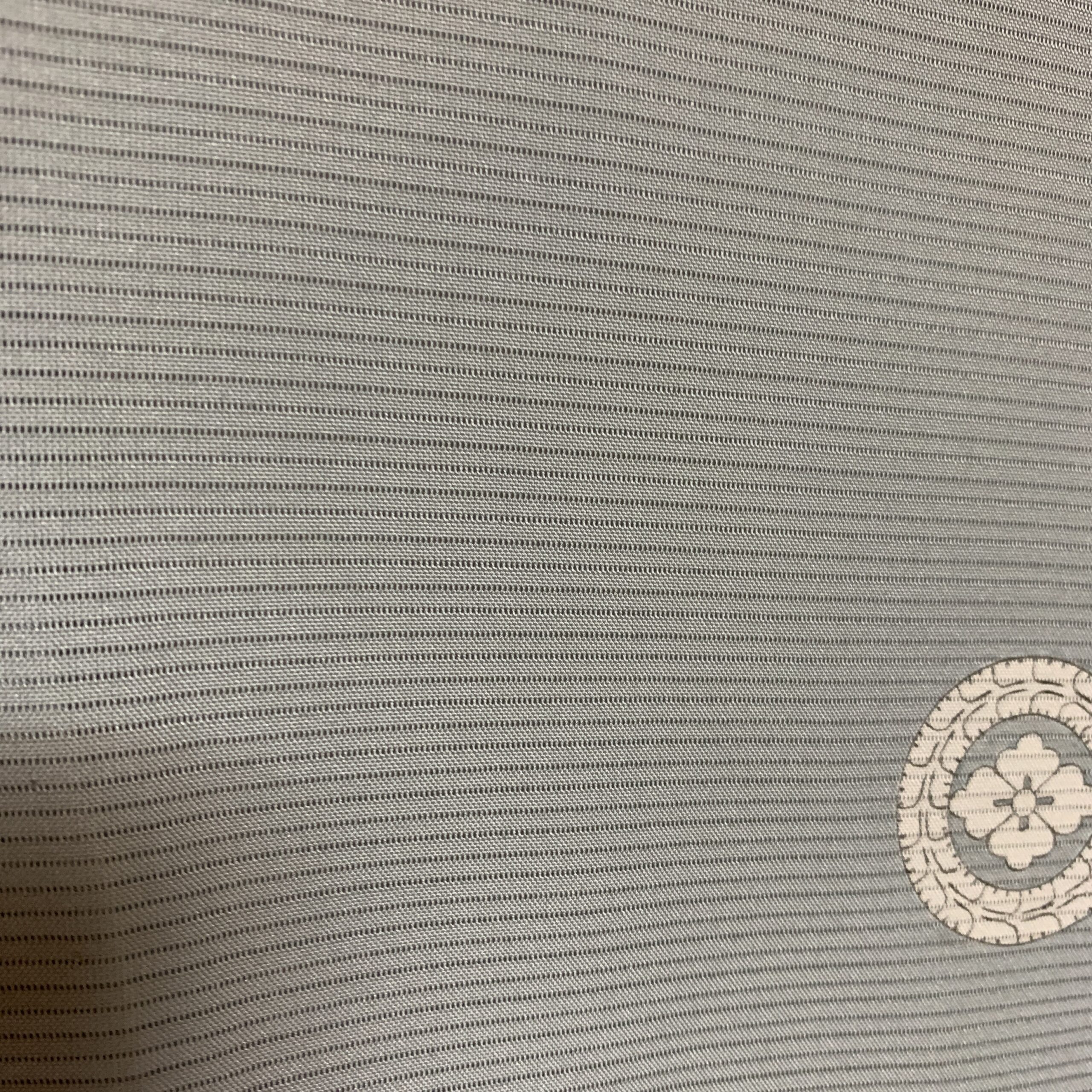

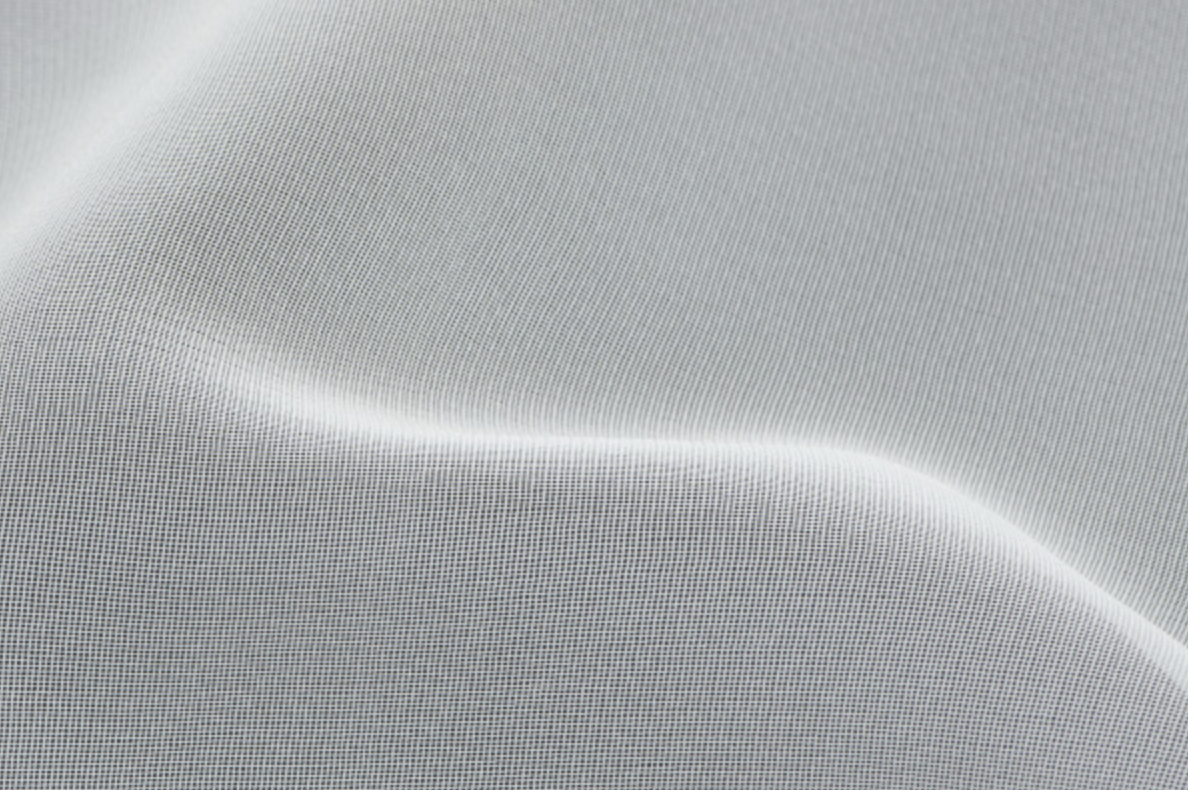

紗(しゃ)

(絽紗様より引用:https://rosha.jp/faq/02_about_ro-sha/ro_sha_chigai/)

・夏用生地。

見た目はメッシュ生地。

薄物(うすもの)

・7、8月専用の真夏の和服着物の事。

盛夏(せいか)用ともいう。基本6月や9月に薄物は着なかった(ただし、現代はルールが変わってきている)

一般的には絽(ろ→生地に小さなスキマ穴が空いた夏素材)、紗(しゃ→生地がメッシュ状になった夏素材)、麻の事。

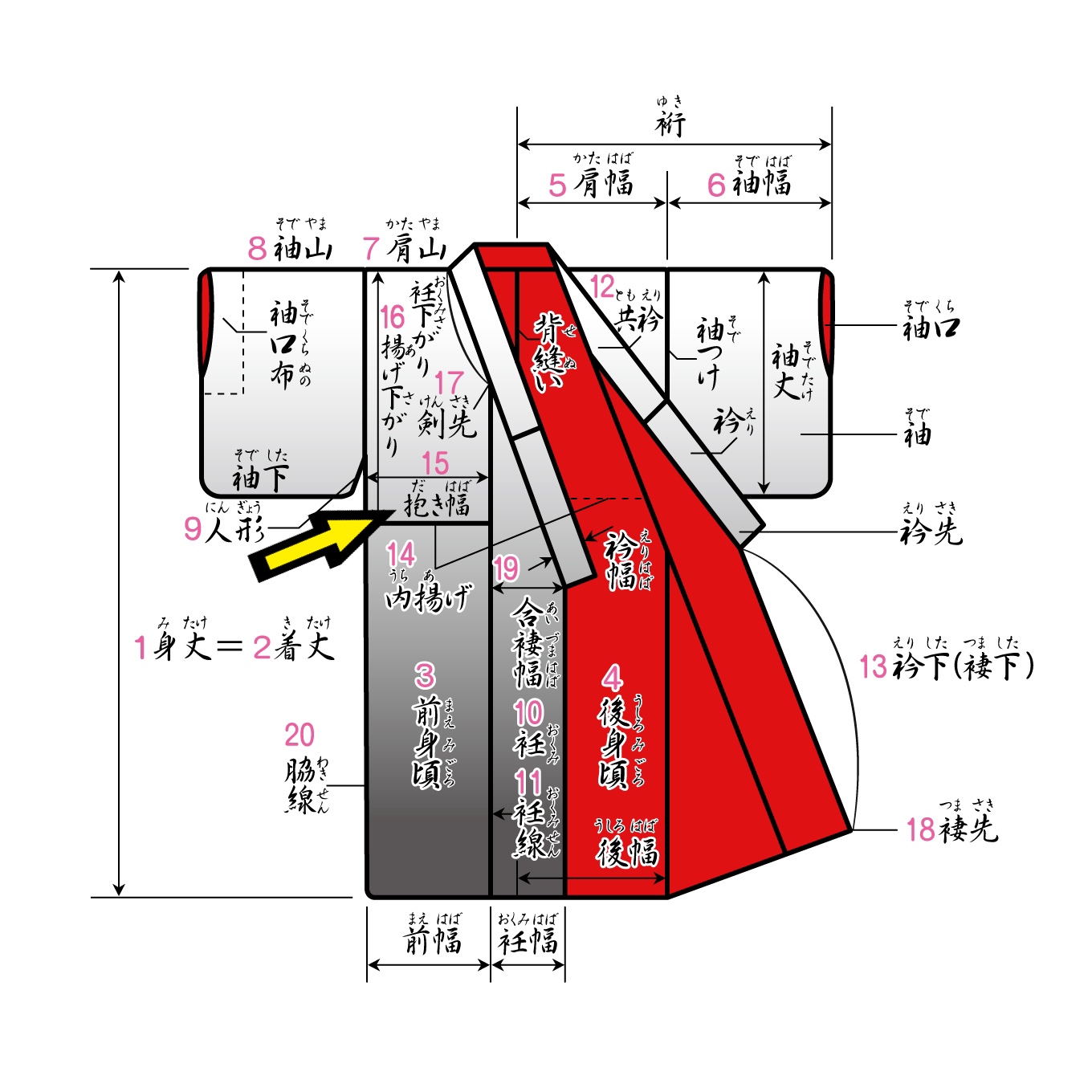

抱き幅(だきはば)

・袖付け終わり(そでの縫い目の下)から衽線(おくみせん→着物の前面に縫い付けてある衽の縫い目)までの長さの事。

画像では少しズレて

袖付けの下に見えますが、正確には袖付けの下終わり(人形の最上部)から衽(おくみ→着物の前部分縫い付け生地)までの長さです。

ここは上半身の見た目に関わる。

棒衿(ぼうえり)

・棒のように幅が変わらない衿の事。

男性用の衿は大体これ。(女性用の衿は広い衿を折り曲げて使ったり、バチ状に広がっている衿が主流)

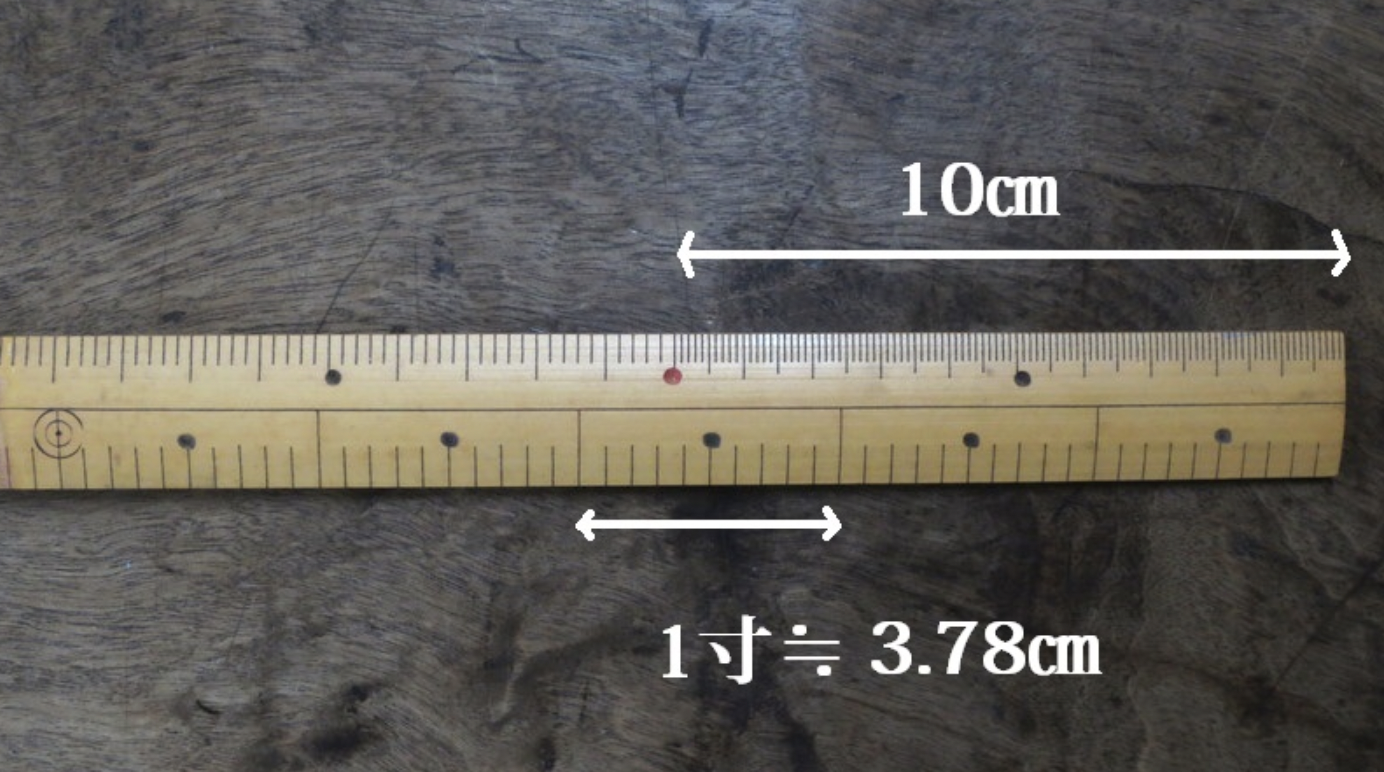

鯨尺(クジラじゃく)

・和装独特の寸法単位。

1分(ぶ)=0.38㎝ 1寸(すん)=3.8㎝ 1尺(しゃく)=38㎝

クジラのひげで作られたのが由来。

献上柄(けんじょうがら)

・福岡の博多献上帯に使われる織文様の事。

独鈷柄(どっこがら)とも言う。

700年以上前から存在しており、

仏教に由来する花皿(はなざら)と独鈷(どっこ→煩悩を砕く道具)に

形が似ている事から命名されたと言われる。

4.ポイント(これだけ覚えて!)

・粋(いき)

シンプル、さっぱりして垢ぬけた様子。

・絣(かすり)

織物において、縦横の糸で織り表わされた模様の事。

・絞り(しぼり)

染色手法の一つ。糸でくくり、その部分を防染(ぼうせん→染まらないように)する。

・洗い張り(あらいはり)

和服着物の糸をほどき、反物(たんもの→巻物)状にして行う洗濯。

・御召(おめし)

適度な光沢を持つドレッシーな生地。男性の和装ではフォーマル感のある素材。

・紬(つむぎ)

手で紬いだ糸を使用した庶民の普段着生地。

・絽(ろ)

同じく夏の織物。主に横段に穴が開いている。

・紗(しゃ)

夏用生地。見た目はメッシュ生地。

・薄物(うすもの)

7、8月専用の真夏の和服着物の事。

・鯨尺(クジラじゃく)

和装独特の寸法単位。

1分(ぶ)=0.38㎝ 1寸(すん)=3.8㎝ 1尺(しゃく)=38㎝

・献上柄(けんじょうがら)

福岡の博多献上帯に使われる織文様の事。

独鈷柄(どっこがら)とも言う。

以上、男の和服着物のワードでした。

大体は難しい漢字を使い、読み方も分からない事が多いと思います。

見慣れると、意味も感覚も頭に入って来ますので

ここで軽く復習しておきましょう。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】