時代劇を見ていると、時々お金のやりとりを見ますね。

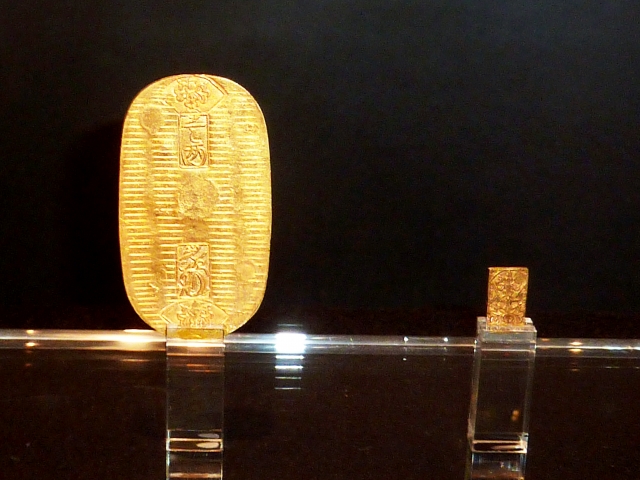

着物好きが憧れる大判小判が登場しています。

今回は、世界でも収集家がいると言われている「日本の古代貨幣」について考えてみたいと思います。

一緒に見いていきましょう。

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

↑↑↑

公式ライン登録で私(狐面)に直接質問して頂けます!

要点だけであれば、3.ポイントをご覧下さい

目次

1.小判の種類

日本の古代貨幣の歴史

飛鳥時代

708年

和同開珎(わどうかいちん)。

中国の開元通宝(かいげんつうほう)をモデルにつくられた。

※最近の研究では、それよりも古い時代の「富本銭(ふほんせん)」と呼ばれる物が最古の通貨ではないかとも言われています。

室町時代

この時期は、幕府も銭を作らなかったため、明(今の中国)から大量の銭を輸入して使っていました。

これはかなり出来もよく信用度も高かったのですが、民間で作られた粗悪な私鋳銭(しちゅうせん→偽造貨幣をさす事が多い)も出回りました。

安土桃山時代

豊臣秀吉の時代に発行された「天正長大判(てんしょうおおばん)」は世界でも最も大きい金貨の一つです。

江戸時代

徳川家康が貨幣の統一に動き出し、1670年には海外からの通貨の使用を禁止しました。

これにより、日本独自で通貨を運用することになりました。

「三貨制度」(金・銀・銭)

(日本食文化の醤油を知る様より引用:http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-14.html)

参考

小判1両(りょう)=丁銀50~60匁(もんめ)=銭貨4000~6000文(もん)

金

小判(こばん)

現代の金額=約16万円位(小判による)

基本は単位:4進法による両(りょう)・分(ぶ)・朱(しゅ)

小判型といわれる楕円形の板状で、表面に模様がうたれています。

通常庶民にへ縁遠く、高額取引の際に有力町人や役人などが使用しました。

包封されて使う事が多く、百両包、五十両包、二十五両包などされました。

一分金(いちぶきん)

(新宿区立新宿歴史博物館様より引用:https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/collection/materials/archeology/ushigome/ushigome-edo/261/)

現代の金額=約4万円(一分判による)

小判の4分の1の価値です。

金の板銭

銀

基本は単位:重さをはかって使う{秤量貨幣(ひょうりょうかへい)制度}

重さの通常単位

1貫(かん→3.75kg)=100両=1000匁(もんめ)

1両(りょう→37.5g)=10匁(もんめ)

1匁(もんめ→3.75g)=10分(ぶ)

1分(ぶ→375mg)=10厘(りん)

丁銀(ちょぎん)

(日本コイン古銭情報館様より引用:https://japan.antique-coin.info/ansei-chogin/)

現代の金額=4万円位(1分銀)

ナマコのような棒状の銀の塊です。

重さによって価値が変わり、60匁で1両と言われますので、3.75g(1匁)で約2700円位です。

一分銀(いちぶぎん)

(エブリデイゴールドラッシュコンシェルジュブログ様より引用:https://everydaygoldrush.com/conciergeblog/2020/07/06/gr-ito41/)

一分銀とは、江戸時代の銀貨で、天保8年に鋳造が開始され発行されました。

それまでは丁銀や豆板銀などのように、重さで貨幣の価値を決める秤量貨幣を使用していましたが、一分銀は表面に額面が刻印され、計数貨幣として作られました。(浪漫ドロップ様より引用:https://www.romandrop.jp/showcase/old-coin/ichibugin/8-3-201-20-6250.html)

一朱銀(いっしゅぎん)

(浪漫ドロップ様より引用:https://www.romandrop.jp/showcase/old-coin/ichibugin/8-3-201-20-6250.html)

こちらは一分銀と一緒にお譲り頂いた一朱銀です。

江戸時代後期に流通した計数貨幣で、補助貨幣として用いられ改鋳で出目目的として鋳造されました。

主に文政南鐐一朱銀、嘉永一朱銀、貨幣司一首金などがあります。

今回、お譲り頂いたのは嘉永一朱銀で、嘉永6年から慶応元年まで鋳造され、鋳造枚数はかなり多いものです。

当時、お台場で砲台が作られ、その日当が一朱に相当する250文だったことからお台場銀とも呼ばれているんですよ。(浪漫ドロップ様より引用:https://www.romandrop.jp/showcase/old-coin/ichibugin/8-3-201-20-6250.html)

豆板銀(まめいたぎん)

(銀座コイン通販サイト様より引用:https://shop.ginzacoins.co.jp/goods/perforated_coin/411/200664)

現代の金額=2,700円位(1匁銀)

豆のような形をしており、通称:銀玉です。

5~7g位。

銭貨(せんか)

(江戸ガイド様より引用:https://edo-g.com/blog/2016/08/money.html/money9_m)

現代の金額=2,7円位(1分銭貨)

基本は単位:文(もん)

寛永通宝(かんえいつうほう)と呼ばれる銭貨(せんか)です。

円形で中央に正方形の穴が空いています。

銅で出来ている事が多いです。

明治時代

1871年

「新貨条例」を制定し、両から円にあらため、10進法を採用しました。

(江戸時代による)デザイン変更

種類

天保小判(てんぽうこばん)

(リサイクルマートカメリアガーデン幸田店様より引用:https://www.recyclemart.jp/shop/kouta/result/art-object/-322587-112g-14193.html)

1837年、江戸ローラーを使った延金作業で作られた非常に価値が高い小判のこと。

正徳小判(しょうとくこばん)

(古銭価値情報様より引用:https://xn--1sq5l29g5ufyzmdp9e.com/koban/edo_koban/syoutoku_koban)

1714年、江戸新井白石による通貨。吹き替えの際に新造された小判。つまり高品質な小判です。

4ヶ月ほどで発行終了します。希少価値が高い。

万延小判(まんえんこばん)

(東京コイン倶楽部様より引用:https://tokyo-coin.com/shopdetail/008000000004/)

1860年、江戸江戸最後の小判。

享保小判(きょうほうこばん)

(東京コイン倶楽部様より引用:https://tokyo-coin.com/shopdetail/008000000011/)

1714年、江戸品位の低くなった小判を高めるという目的で作られました。

金含有量は80%でK20金くらいに相当しています。

慶長小判(けいちょうこばん)

(東京コイン倶楽部様より引用:https://tokyo-coin.com/shopdetail/008000000010/)

1601年、江戸 関ヶ原の戦いの翌年に作られた小判。

江戸時代で最も大型、さらに金の純度も高い良いものでございます。

表面のこざ目と呼ばれる刻み方により年代を判別できるとのこと。

非常に有名で人気。

元禄小判(げんろくこばん)

(銀座コイン通販サイト様より引用:http://shop.ginzacoins.co.jp/goods/oban_koban/413/301811)

1695年、江戸金の含有量は30%少しと劣悪なものの例として、慶長小判2枚+銀を加え3枚元禄小判を作ったと言われています。

宝永小判(ほうえいこばん)

(銀座コイン通販サイト様より引用:http://shop.ginzacoins.co.jp/goods/oban_koban/413/301695)

1710年、江戸やや小さめであるが金の含有量は高くしてあります。

この前に発行された元禄小判が純度を下げて、大きさは大きめだったが受け入れられなかった。

元文小判(げんぶんこばん)

(銀座コイン通販サイト様より引用:https://shop.ginzacoins.co.jp/goods/oban_koban/413/301341)

1736年、江戸徳川吉宗の時代の小判。

90年もの間流通しており割と多い。製造段階ごとにテスト合格した時に押される二つと印の組み合わせが、大吉小吉堺長、馬神、久吉、守神、久長となっている場合、七福小判とされています。

文政小判(ぶんせいこばん)

(東京コイン倶楽部様より引用:https://tokyo-coin.com/shopdetail/008000000002/)

1819年、江戸割と大きめの小判。

背面に文と漢字が書かれています。

江戸時代10種類の小判の中で最も含有量が少ない品質。

安政小判(あんせいこばん)

(銀座コイン通販サイト様より引用:https://shop.ginzacoins.co.jp/goods/oban_koban/413/301414)

1859年、江戸時代アメリカから開国要請があり国内の流出を防止する目的で作られたやや小さめの小判。

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

2.楽しみ方

以下の2つの楽しみ方があります。

↓↓↓

収集・コレクション

古物・伝統工芸として美術品として。

インテリアとしても楽しんでみましょう。

アクセサリーにする

加工して身に付ける勇気があれば本物使います。

普通は骨董価値のある本物ではなく、イミテーションをアクセにします。

例

羽織紐(はおりひも→羽織の前面につく紐)

銀貨あるいは小銭など、わび・さび系の方が楽しいと思います。

根付(ねつけ)

番外編

千両箱(せんりょうばこ)

小判を入れておく箱です。

SNSである方がオリジナルで手提げバック(トランク?)にされてました。

とてもカッコ良かったです。

お手入れ方法

手垢がつくので手袋で扱います。( そのままにしておくと変色を招きます)

基本は自分で手入れせず、プロに頼みます。

保存方法

専用のケースに入れ密閉します。

高温多湿を避け、脱酸素剤、乾燥剤などを入れます。

保管場所も換気します。

アンティーク着物はじめました。

↓↓↓

↑↑↑

アンティーク着物はじめました。

3.ポイント

・時代劇に出てくる大判小判は着物好きにとって憧れ

・古代貨幣の歴史は708年に発行された和同開珎(わどうかいちん)と言われている。(異論も意見あり)

・楽しみ方として2つ。・収集コレクションとして鑑賞する。・アクセサリにして身に付ける

・具体的な手入れの仕方と保存法は・・・手垢がつくのでそのまま触らず手袋で扱う。また自分で基本的には手入れをしない方がいい。保存方法は専用のケースに入れ密閉するのと高温多湿を避ける

以上、男の和服着物の大判小判でした。

昔のお金は美術品としての価値も高いです。

また、着物を着ていた昔の人が作り出した通貨は形状等、現代と違って面白いですね。

このお金を使って売買していた昔の方々に思いを馳せてみましょう。

ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

↑↑↑

公式ライン登録で私(狐面)に直接質問して頂けます!

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】